7月と8月の死者・行方不明は

1,180人(過去5年の合計)

このページは、過去の水難事故に関する情報を整理し、 安全対策や事故防止意識の向上を目的としてまとめています。 一部にセンシティブな内容・数値を含みますが、警察庁統計(出典)、水難概況(出典)などの公式統計から数値を引用し、啓発的な意図に基づき中立的な立場で考察し掲載しています。

目次

- 水難事故の発生状況を知る

2024年(7月と8月)の事故 - 水難事故を防ぐために!

- 溺れないための”かもリスト”

AI活用がおすすめ! - 水難事故防止(チラシ)

7月と8月の水難事故

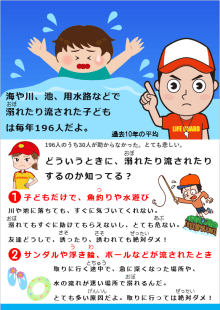

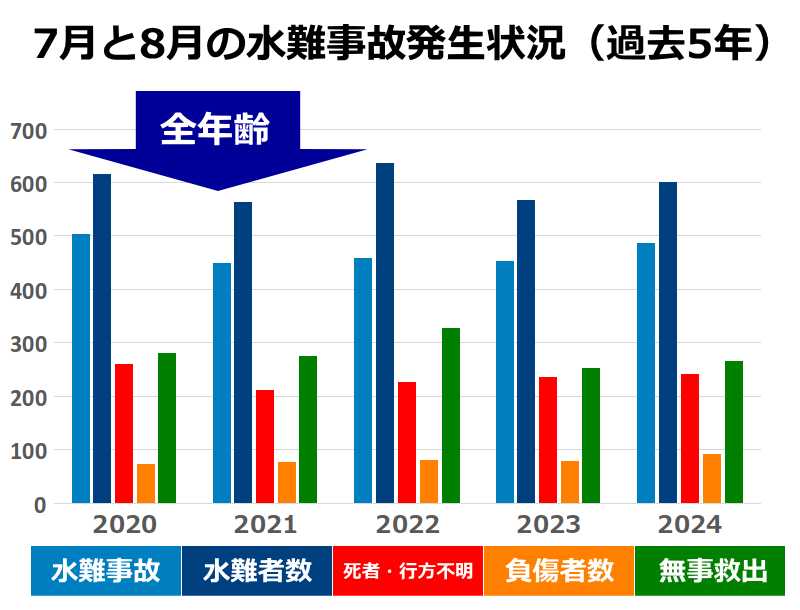

2024年までの5年間でみると、7月と8月の水難事故は2,335件です。このうち溺れたり流された水難者は2,988人で、亡くなったり行方不明になった人は1,180人、負傷者は403人です。

- 2020年~2024年(各7月と8月)

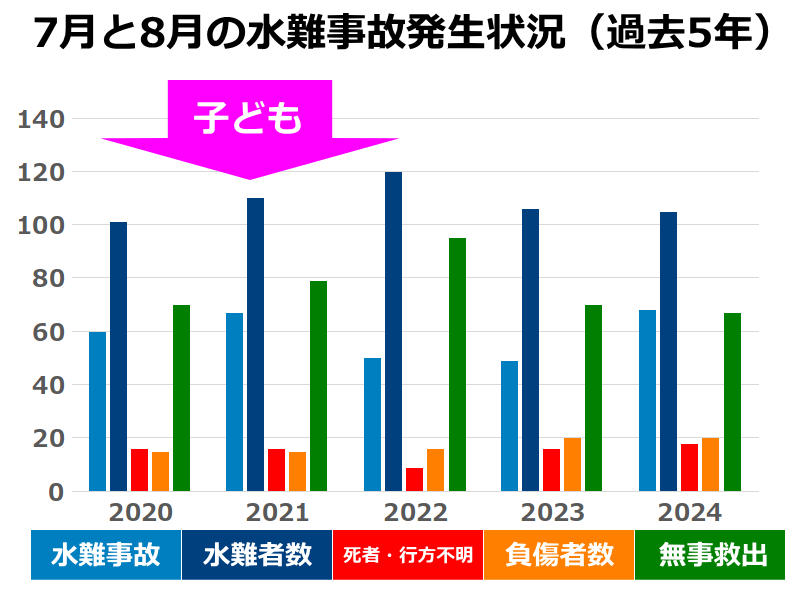

- タブで子ども(小中学生)を表示

2024年(7月と8月)

全年齢

| 発生件数 | 488件 |

| 水難者 | 601人 |

| 死者 行方不明者 |

242人 |

| 負傷者 | 83人 |

| 無事救出 | 266人 |

子ども(小中学生)

| 発生件数 | 68件 |

| 水難者 | 105人 |

| 死者 行方不明者 |

18人 |

| 負傷者 | 20人 |

| 無事救出 | 67人 |

水難事故を防ぐために

水難事故の発生件数、水難者・死者数等は毎年ほぼ同じ状況が続いています。過去5年の7月と8月だけで1,180人が亡くなったり行方不明になっています。

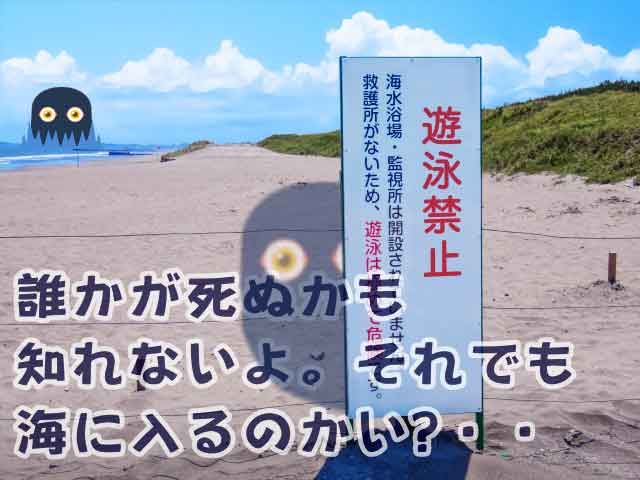

海開き前、遊泳期間終了後はたいへん危険!(監視者が不在。もしもの時の救助が遅れます)

5年間の7月と8月の水難事故で、水難者(全年齢)の約4割(39.4%)が死亡または行方不明です。溺水事故は深刻な後遺症を負う場合もあります。この比率は毎年大きな差はなく、泳ぐことが得意、苦手に関わらず人間が自然に抗うことは不可能です。

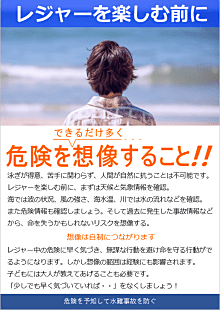

レジャーを楽しむ前に、まずは天候を確認。次に海や川では波の状況、風の強さ、水温、水の流れなどを確認。またお帰りになるまでの気象情報にも注意しましょう。そして過去に発生した事故などから、命を失うかもしれないリスクを出来るだけ多く想像する。

知識や想像力は自制につながる。

無謀な行為をせず、命を失うかもしれない行動を回避できるようになります。しかし想像の範囲はこれまでに見聞きした数や経験など人により異なります。子どもは危険に対する知識や想像力が未熟です。大人が教えてあげることが必要です。「あと少し早く気づいていれば・・」をなくしたいですね。

今日は川の流れが速い感じしない?

雨が降ったあとだし、やばいかも。

海での事故を防ぐ

遊泳期間以外は監視員(ライフセーバーなど)が不在であり、溺れた場合は救助が遅れるなど危険が大きくなります。遊泳禁止の場所は離岸流が発生しやすい、足に絡む藻が多い、海底に岩など障害物が目立つなどで、見かけで判断できない危険があります。また場所によっては猛毒を持つ「カツオノエボシ」など危険なクラゲ、サメなどの海洋生物によるリスクもあります。(遊泳禁止場所、遊泳期間終了後は防護ネットがない)

(1)台風の接近時はレジャーをしない

「台風の影響で波が高かった」などの事故原因が目立ちます。お盆を過ぎると台風の接近が多くなります。遠方の台風であっても早くから波への影響が出始め、突発的な高波(土用波)や海上では、うねりが発生します。また「波浪注意報」など気象情報が出されているときもレジャーは避けましょう。

▲上記の波長は約8秒(映像は音なし30秒)

事故のリスクは波の高さ(波高)だけでなく、波の間隔、周期(波長)にも影響を受けます。波長が8秒以上ある場合は近海の発達した低気圧によるもの、13秒以上あると遠方の台風によるものといわれます。この波長が長いほど水量は多く波が引くときの力が大きくなり、足をすくわれる危険が大きくなります。

台風接近時は海岸に近づくことは絶対にやめましょう。過去5年間の6月~9月に発生したレジャー中の水難事故(海・川・湖)で、台風を含め気象状況が原因または可能性のある事故は報道分だけで少なくとも69件です。

過去には静岡市の海岸(駿河湾)で、夜間に花火をしていた大学生の男女3人が海に流され亡くなる痛ましい事故も発生しています。(台風の影響で波が荒れていた)

2016年以降の6月~9月に、台風を含め気象状況が原因(推測を含む)事故を記録しています。(100件以上あります)

(2)海辺や沿岸域の危険生物

![]() スワイプでスライド表示。

スワイプでスライド表示。

(オンマウス・タップで停止)

スマホは横向きが見やすいです。

上記以外にも強い毒をもつ「イモガイ」の仲間など、危険な海洋生物にご注意を。

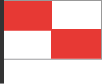

(3)サインフラッグをご存じですか?

サインフラッグはライフセーバーが使います。海水浴場の遊泳の可否、避難を伝える旗の色です。色ごとの基本的な内容は下記の通りです。(海水浴場によって使用状況が異なる場合もあり、そのルールに従う)遊泳中に気象状況などで変わることもあり注意が必要です。

| 旗の色 | 意味 |

|

緊急避難 (急いで海から上がる) |

|

遊泳禁止 (海に入ることができない) |

|

旗の間のエリアは遊泳できます。 (遊泳区域でエリア内のみ) |

|

注意して遊泳してください。 (肩より深いところでは泳がない) |

|

遊泳できます。 (遊泳区域でブイのある内側) |

(4)フロート遊具が強風で流される事故

子どもが海で使用するフロート遊具は、風による影響を受けやすく、強風で沖に流される事故が目立つということです。「国民生活センター」の実験では、風速2~4メートルの風で、漂流から2分弱で約50メートルも沖に流されたということです。風が強い日は使用を避けましょう。

(5)シュノーケリング中の事故

シュノーケリング中の事故が目立っています。2024年は7月と8月だけで9人(昨年の年間は18人)の方が亡くなっています。近年の事故状況を掲載しています。

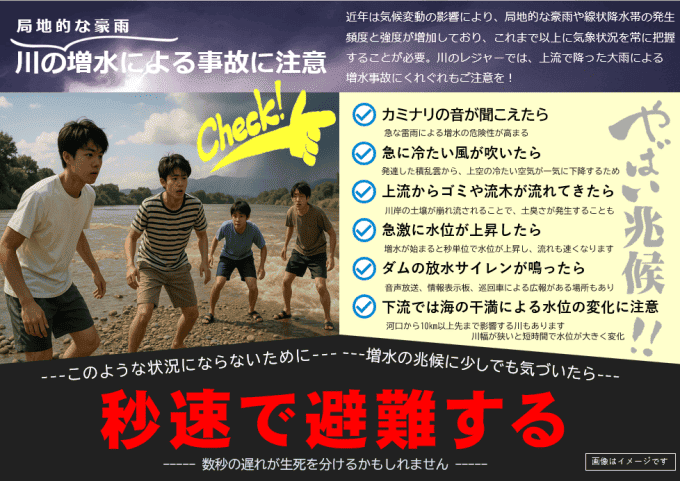

川で溺れないために

「大雨の影響で普段より水量が多く流れが速かった」といったケースが多くみられます。お出かけ地域の気象情報を十分に確認して、安全を最優先にした行動が大切です。またレジャー当日も急な雷雨などで、水量や流れが急変することもあります。

遊ぶ前に危険をチェック

(かもしれないリスト)

海や川で魚釣りする前に、水遊びする前に「かもしれない」を、できるだけ多く想像することが大事です。自然に囲まれる開放感は普段は感じる怖さを忘れさせ、油断してしまい事故につながります。

水難事故を防ぐかもしれないリスト

- 溺れて生還できないかも

- 見た目より深いかも

- 思ったより浅くて、飛び込んだら大ケガするかも

- 渦に巻き込まれるかも

- 流れが速いかも

- 水が冷たく足がつったり、体が動けなくなるかも

- 水中に隠れてる大きな石や岩に手足を挟まれるかも

- 離岸流が発生する場所かも

- 突然大きな波が来るかも

- 土用波が発生するころかも

- 河原で遊んでたらヘビに噛まれたりハチに刺されるかも

- 猛毒のクラゲや怖いサメがいるかも

- 若い頃より体力が落ちてるかも

- スマホ見てる間に子どもが川に入っちゃうかも

- 流されたサンダルを追いかけると、一緒に流されちゃうかも

- 飛びこみ禁止のプールは、頭から激突するかも

もしも溺れて命を失ったら、みんなが悲しむよ。助かったとしても呼吸困難による低酸素状態が続いたことで脳に障害を負ったら、最悪の場合は一生寝たきりの状態になることもあるよ。もう遊ぶこともスマホを楽しむことも出来なくなるよ。

今いる川は流れが速い場所、深い場所があるかも。

水に関する漢字に使われる部首”さんずい”の横に弱で溺れるだね。人間は水に弱いかもね。最近の川には怖いカッパはいなくなったかも。でも見えないだけで危険がいっぱい隠れてるかも。この漢字は危ないことに使われることが多いかも。中学で習うようだけど覚えておくといいかもね。

遊ぶ前にAIに聞いてみる

水難事故の防止にGeminiやchatGPTなど生成AIの活用が役立ちます。例えば「多くの子どもを引率して、河原で水遊びをするときの注意点は?」「シュノーケリングで気を付けることは?」など聞けば、さまざまな安全対策をキュレーションしてくれます。

また「今いる場所の近くで水難事故は発生していますか?」と聞けば、付近で発生した事故事例を知ることができます。さらに「Deep Research」等を活用することで、新しい知見や事故を防止するヒントが見つかります。

水難事故防止(簡易チラシ)

各チラシはPDFで表示(画像をクリック)。印刷される場合は①~③はA4(タテ)、④はA4(ヨコ)をおすすめします。{子ども向けは小学4年生以上が対象}

④で使用している画像はAIで生成したもので、事故防止の啓発としてご利用できます。(下記にjpg形式で同梱)

#水難事故

![事件・事故・災害アーカイブJP[公式]](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2026/01/logo-06.png)