全国統一防火標語は

守りたい 未来があるから 火の用心

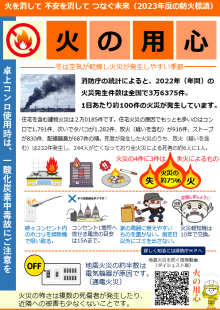

消防庁の火災統計(2022年)からの数値です。昨年(2023年)の統計は発表されたあとに掲載します。

[目次]

- 火災予防運動の概要

- ポスター/リーフレット

- 火災・救急の通報(注意点)

- 火災の発生件数・ランキング

火災リスクがもっとも高いのは島根県 - 出火原因のワースト10

- 放火(疑いを含む)の死者は244人

- 火災予防(火の用心)

火災の不安を消すためにできること

このページに掲載している数値等は、消防庁HPおよび資料から出典し、表やグラフは当サイトで作成したものです。(二次情報として再利用はOKです)

秋の全国火災予防運動

- 期間:令和6年11月9日(土)から15日(金)

- 標語:守りたい 未来があるから 火の用心

※令和6年度の全国統一防火標語です。令和7年3月の「春の火災予防運動」まで使われます。

重点項目

- 住宅防火対策の推進

- 乾燥時及び強風時火災発生防止対策の推進

- 放火火災防止対策の推進

- 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底

- 製品火災の発生防止に向けた取組の推進

- 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

(1)秋の火災予防運動のポスター

消防庁が公開・配布している火災予防ポスター、および事業者・店舗向けの防火対策のリーフレットをまとめています。職場や店舗、学校、ご家庭に掲示することで、火災予防が期待できると思います。消防庁が配布しているもので、ご自由にお使いいただけます。

| 発表待ち

2024年10月頃に |

|

| ▲秋の全国火災予防運動 | ▲防火標語(2024年度) |

防火標語ポスターはPDFにしています。(低画質版)高画質版は、データーが公開されたあとに差し替えます。ポスターのモデルは、女優の山﨑 玲奈(やまさき れな)さんです。

(2)事業者・店舗向け

多くの人が集まる場所では、火災だけでなく、地震発生時の避難経路の安全確認もお忘れなく。防災・防火対策がより重要な時期かもしれません。各リンク先(消防庁)で表示・印刷できます。(PDF)

- ④消火器の点検箇所

- ⑤自力避難困難な者が利用する施設における一時待避場所への水平避難訓練マニュアル

- ⑥業務用厨房機器の事故と火災防止

この冬は外食される方も増えると思います。飲食店では早めに消火設備の点検、火災予防、避難経路の安全確認を。

まとめてダウンロード

[zip形式]9.68MB

▲上記のリーフレット①~⑥を同梱しています。いずれもPDF形式です。

(3)自治会・町内会向けチラシ

自治会や町内会などで個人向けに配布・回覧用のチラシです。PDFで表示します。

①は一般向けチラシ、②は多言語チラシ(英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語・タガログ語)です。③は「おやすみ前、お出かけ前」の確認チラシ(うっかり忘れ防止)です。①はPowerPointをお持ちの方は簡単に文字等を改変できます。PowerPointファイル(ppt)を同梱しています。町内の名称を追記するなど、自由に改変してお使いください。

低画質なため印刷はA4(タテ)サイズをお勧めします。※このチラシのみ当サイトで作成。

まとめてダウンロード

[zip形式]2.32MB

▲上記のチラシ①~③のPDFと①のPowerPointファイルを同梱しています。

火災・救急の通報

救急出動(消防車・救急車)件数は全国で約593万件。現場到着所要時間の平均は約8.9分、救急の場合で病院収容所要時間の平均は約40.6分ということです。

119番するときは

最初に「火事です」または「救急です」をはっきり言う

- 住所は正しく、詳しく言う。(目印となる公園、建物、交差点名を伝える)

- 通報者(ご自分)がいる場所の住所はスマホで「ここの住所」などと音声検索すると分かります。また付近の電柱に住所が掲示されていることも多いです。

- 状況をわかりやすく言う。(〇階建てのビルで〇階が火事。誰(なに)がどうしたかを正確に伝える)

- 通報者の名前、連絡先を正しく伝える

- 通報後はしばらく現場にいる。

- 火災の救助は大変危険です。火の勢いが小さい場合であっても、燃焼によって発生する煙や有毒ガス(一酸化炭素など)で、命の危険があります。

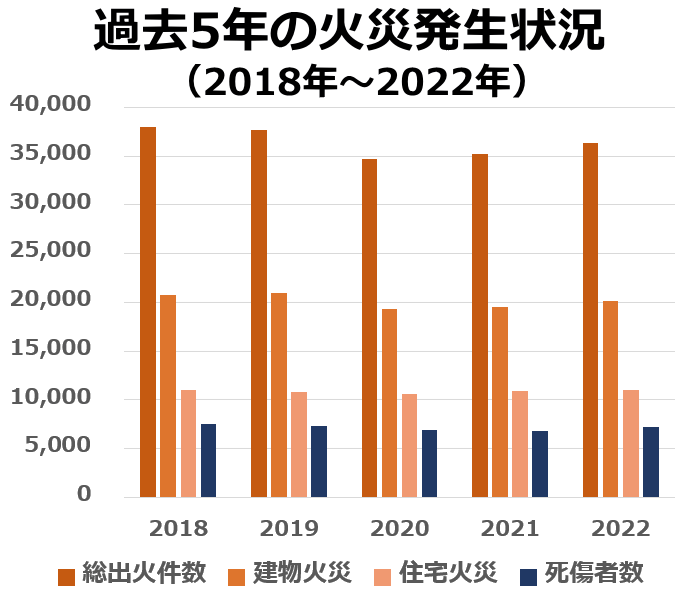

全国の火災発生状況

2022年の火災発生件数は3万6375件で、前年より1,153件多くなっています。2023年のデーターは発表されたあとに更新します。

数値の出典:消防庁

発生状況(2022年)

総出火件数のおもな内訳

- 建物火災:20,185件

- 車両火災:3,414件

- 林野火災:1,244件

死傷者数は7,165人

- 死者数:1,446人

(うち建物火災は1,168人。※自殺を除く)

- 負傷者数:5,717人

建物火災のおもな内訳

- 一般住宅:7,183件

- 共同住宅:3,459件

- 併用住宅:375件

住宅以外のおもな建物

- 特殊複合用途(※):1,896件

- 工場・作業場:1,656件

- 事務所:729件

- 飲食店:467件

※特殊複合用途とは1階を店舗、2階をオフィス、3階以上をマンションなどの居住スペースなど、ひとつの建物を複数の用途に使用している建築物。

住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)922人のうち、65歳以上の高齢者は692人(75.1%)です。死者の発生した経過別死者数では、逃げ遅れ407人、着衣着火が36人、出火後の再進入が16人、その他が463人です。毎年住宅を含む全火災では、失火によるものが約3/4です。

店舗の火災は多数の死傷者が発生することも少なくありません。管理者は消火設備および避難経路、非常出口の点検(出口付近に物を置かない、扉を施錠しない)を!

飲食店では排気ダクトの清掃・点検を行いましょう。ダクト内に溜まったほこりなどに、調理中の火が燃え移る火災も発生しています。焼き肉店などは特に注意が必要。

事業所・工場などでは配線(ネズミなどにかじられたり、荷物等で踏まれてないか)、配電盤の点検(漏電チェック)、防火設備の点検が必要です。特に台風などで水害被害を受けた建物では、十分な点検を行いましょう。

※漏電状態(電源ケーブルの絶縁物が切れる、破れるなどで電気が漏れる)では、電気が他の物質と干渉し、火花(スパーク)が発生することで火災の原因になる。

火災の発生が多い月

- 3月:4,111件(11.3%)

- 2月:3,761件(10.3%)

- 1月:3,614件(9.9%)

火災の発生が多い時間帯

- 14時~15時:13.9%

- 12時~13時:13.8%

- 10時~11時:13.1%

過去5年の状況(2018年~2022年)

▲グラフには林野火災、車両火災等は省略しています。総出火件数には含みます。

都道府県ランキング(2022年)

2023年は発表されたあとに更新します。

(1)総出火件数

| 順 位 |

都道 府県 |

総出火 件数 |

| 1 | 東京 | 3,970 |

| 2 | 神奈川 | 1,894 |

| 3 | 愛知 | 1,861 |

| 4 | 大阪 | 1,841 |

| 5 | 千葉 | 1,832 |

| 6 | 埼玉 | 1,701 |

| 7 | 兵庫 | 1,646 |

| 8 | 北海道 | 1,639 |

| 9 | 福岡 | 1,415 |

| 10 | 茨城 | 1,091 |

(2)建物火災

| 順 位 |

都道 府県 |

建物 火災 |

| 1 | 東京 | 2,859 |

| 2 | 大阪 | 1,270 |

| 3 | 神奈川 | 1,173 |

| 4 | 愛知 | 1,046 |

| 5 | 埼玉 | 1,039 |

| 6 | 北海道 | 986 |

| 7 | 千葉 | 939 |

| 8 | 兵庫 | 822 |

| 9 | 福岡 | 757 |

| 10 | 茨城 | 530 |

(3)死傷者数

| 順 位 |

都道 府県 |

死傷 者数 |

| 1 | 東京 | 833 |

| 2 | 大阪 | 442 |

| 3 | 愛知 | 385 |

| 4 | 千葉 | 355 |

| 5 | 神奈川 | 346 |

| 6 | 埼玉 | 336 |

| 7 | 兵庫 | 334 |

| 8 | 北海道 | 311 |

| 9 | 福岡 | 258 |

| 10 | 茨城 | 225 |

(4)出火率 {人口1万人あたり}

| 順 位 |

都道 府県 |

出火率 |

| 1 | 大分 | 4.93 |

| 2 | 高知 | 4.51 |

| 3 | 山口 | 4.50 |

| 4 | 島根 | 4.38 |

| 5 | 宮崎 | 4.33 |

| 6 | 佐賀 | 4.06 |

| 7 | 熊本 | 3.99 |

| 8 | 青森 | 3.90 |

| 9 | 香川 | 3.90 |

| 10 | 山梨 | 3.87 |

火災のリスクが高い都道府県

出火率は人口1万人あたりの火災件数(すべての火災)です。過去5年間(2018年~2022年)の平均出火率でみると、全国平均は2.87です。もっとも高かったのは島根県で4.04です。

| 順位 | 都道府県 | 出火率の平均 |

| 1 | 島根県 | 4.04 |

| 2 | 山梨県 | 4.01 |

| 3 | 宮崎県 | 4.00 |

| 4 | 大分県 | 3.99 |

| 5 | 高知県 | 3.97 |

| 6 | 長野県 | 3.96 |

| 7 | 青森県 | 3.95 |

| 8 | 茨城県 | 3.90 |

| 9 | 鹿児島県 | 3.87 |

| 10 | 山口県 | 3.84 |

もっとも低かったのは富山県(出火率は1.62)で、低い順で5年連続1位(※)です。石川県(同1.99)は5年連続で3位以内、福井県(同2.22)も全国平均を下回っています。

北陸の人は火災予防の意識が高いね!

しっかり火の用心してるんだね。

2022年の総出火件数でみると154件で全国でもっとも少なく、人口がほぼ同じの山形県の284件と比べて130件少なく、宮崎県の467件(2022年の出火率5位)と比べると313件も少なく約1/3です。

※少年消防クラブ(BFC)は全国に約4,300あり、小学校4年生から高校生(約40万人)が参加して、防火・防災の知識を身につけるための活動を行ってる自主的な防災組織。

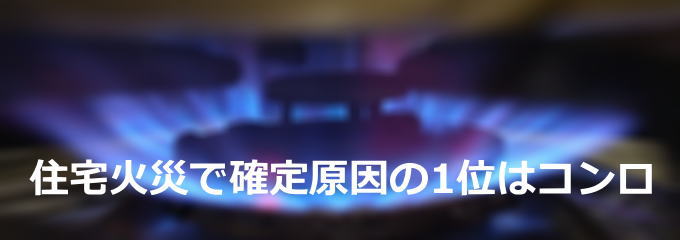

住宅火災の原因はコンロが1位

住宅火災では「コンロ」がもっとも多くなっています。火の消し忘れが約半数ということです。電気コンロを含め油火災にご注意を!天ぷら油(菜種油、コーン油、大豆油等)は、360℃を超えると火種がなくても発火します。卓上の消火スプレー(ABC火災対応)を備えると初期消火に役立ちます。

住宅火災での出火原因

- こんろ:1,791件

- たばこ:1,282件

- ストーブ:830件

- 配線器具:687件

トラッキング火災にご注意>> - 電気機器:666件

- 放火:611件

- 電灯電話等の配線:517件

- 灯火:336件

- 放火の疑い:305件

- マッチ・ライター:165件

大雨による水害被害にあわれた建物は、配電盤などの点検(漏電などのチェック)も必要です。

(1)特殊な原因で発生する火災

発生件数は少ないものの、太陽光による収れん火災、住宅用ワックスなどが出火原因になることもあります。

| ロボット掃除機 | ロボット掃除機が電気ストーブなどにぶつかり、ソファーなどに接触することでの火災。 |

| 住宅用のワックス | 油の成分が空気中の酸素と反応して自然発火。(フローリングワックスなどを行った時は、使用した布を放置しないこと) |

| アルキド樹脂系塗料 | ペンキやインクでの自然発火。塗料のついたウエス(布)を束ねたり、重ねたりして放置すると 酸化反応熱による発火の危険性。(塗布した物では発火の危険性はありません) |

| 生ごみや木くず | 大量放置した場合は、内部での発酵による熱が発生。 |

| 室内飼いのペット | 猫のオシッコによる配線のショート、犬が調理器具、暖房器具などのスイッチを押すことが原因となったもの、またウサギ(げっ歯類等)は、電気コードをかじるこで発火の原因になります。猫(オスが多い)によっては、室内の行動範囲に新しい電化製品などが設置された場合、オシッコをかけるマーキング行動をすることがあります。ペットの留守番時にはコンセントを抜きましょう。 |

| 収れん火災 | 水の入ったペットボトル、鏡、アクセサリーの吸着盤などが太陽光を収束(レンズ効果)させ、可燃物に当たることで発生する火災。太陽の高度が低い秋から冬に発生しやすいといわれています。 |

(2)アルコール消毒液やスプレーに注意

- 消毒用アルコール(エタノール)は気化すると引火しやすい。ジェルタイプも同じです。(消毒用は除菌用に比べ濃度が高い)

- 暖房器具の付近で使わない、置かないことを徹底!

- 調理器具、卓上コンロなどの近くもたいへん危険!

- 事業所などで屋外に設置した灰皿近くに、アルコール消毒液を置くなども危険です。

- 衣服やマスクなどを消毒した後は、完全に乾く前にストーブなどに近づけない。

- 可燃性ガスを含むスプレーなども同様です。取扱いにご注意を!

▲42秒の動画です。

アルコールは気化した場合、低い場所に滞留しやすくなります。イヌやネコはアルコールに弱く、たいへん危険です。体内で分解できずエタノール中毒になると、命を落とすこともあります。小鳥などを含め室内飼いのペットにご注意を。

(3)暖房器具の点検、変質灯油は使わない!

暖房器具を使い始める前の点検もお忘れなく。ストーブの灯油缶やポリタンクに残った前シーズンの灯油(変質灯油)は、不完全燃焼の原因になります。スイッチを切っても完全に消火できずに燃え続けることがあります。使用中だけでなく就寝中や外出中の火災につながります。

灯油などの廃棄は市区町村のHPを参照、またはガソリンスタンドで引き受けてくれます。(有料の場合もあり)側溝などに流すと環境汚染だけでなく、不法投棄(1,000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑)になります。

エアコンやファンヒーターなどは、フィルターの掃除も行いましょう。消費電力が大きいためタコ足配線にも注意が必要です。

(4)電源まわりの清掃など

2022年に配線器具が出火原因となった火災は1,290件(うち住宅火災は687件)です。

- コンセント内のホコリを掃除機で吸い取る

- 古くなった延長コード、電源タップなどの交換

トラッキング火災に注意!コンセントや電源タップにプラグを差し込んだ状態が長期間続くと、内部に溜まった埃が空気中の湿気を吸収し、電気を通しやすい状態になりショートし発火する火災。電源タップはトラッキング火災防止機能付きが安心です。交換時期は環境によりますが5年が交目安です。キッチンや浴室など水分の多い場所では早めの交換を。

リチウム電池による火災が増加中!

スマホやノートパソコン、デジタルカメラ、コードレス電化製品などで使われる「リチウムイオン電池」は、電解液に燃えやすい物質を使用しているため、純正品以外を使用すると破裂によって電解液が漏れ出し火災の原因になるケースも。また多くのバッテリーで使われている有機電解液は、人体への有毒性、環境への残存性も高いということです。

下記は東京消防庁が公開している動画です。(発火直後から激しく燃えます)リチウムイオン電池の破裂が始まる8分20秒頃から再生します。発煙・発火の怖い状況は9分30秒頃からご覧ください。

リチウムイオン電池が原因の火災は充電中だけでなく、熱や外部からの圧力にも弱いため車内や暖房器具の近くに放置、燃えないゴミに出されものがゴミ回収車や処理施設で発火する事故も発生しているということです。

PSEマークと廃棄・回収[表示]

PSEマークは経済産業省が管理している「電気用品安全法」で、PSEの取得が義務づけられた対象製品は、このマークがないものは輸入や販売が出来なくなっています

2019年2月1日以降の製品が対象で、それ以前の製品が間違って販売されることもあり、オークションサイト、不用品販売等では注意が必要。

このPSEマークには、ひし形と丸形マークがあります。モバイルバッテリーは丸型が指定されています。

|

|

| 特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |

上記2つの違いは、特定電気用品(ひし形)は、ACアダプター、電源タップなど直接100V電源に接続されるなど、火災の危険性が高いものが指定され、特定電気用品以外の電気用品(丸型)は、家電製品を含めて特定電気用品以外の製品で使われています。

注意すべき点は、丸型PSEマークは事業者登録と自社または外部の検査機関での試験のみで、公的機関による安全性項目の試験によるものではありません。(公的な証明書等もない)製造メーカーや販売元による一定の安全性の目安であり、かならずしも発火事故の防止を保証するものではないということです。(販売元がPSE認証製品と明記するのは不正確で、PSE取得製品となります)

モバイル用予備バッテリーは

家にいるとき充電してるよ。

心配しすぎかもだけど留守の時に

発火したら消火できないもんね。

市販されているモバイルバッテリーは輸入品が多く、PSEマーク(丸形)があっても、安全性を担保するには不安が残りますね。購入の際は製品レビュー、消費者庁や製品評価技術基盤機構(NITE)が公表している事故情報をチェックすると良さそうです。

廃棄・回収について

リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池等の廃棄は、不燃ごみとして出さず、家電量販店、ホームセンター等の一般社団法人JBRCリサイクル協力店で、回収してもらうことが必要です。

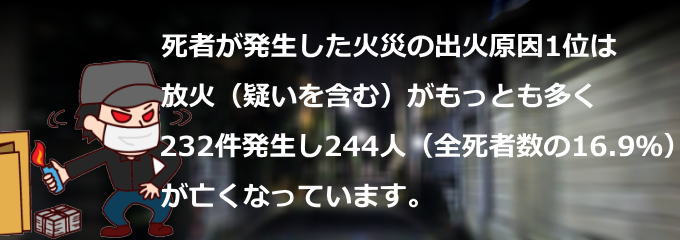

放火による死者は244人

死者が発生した火災の出火原因のうち、放火(疑いを含む)は232件発生し244人が亡くなっています。全火災による死者1,446人の16.9%で、約6人に1人が放火(疑いを含む)の犠牲者です。

放火が多く発生した月

- 1月:385件(10.4%)

- 12月:377件(10.2%)

- 3月:377件(10.2%)

※すべての放火件数

放火の発生時間帯

- 16時~17時台:361件(9.9%)

- 18時~19時台:344件(9.3%)

- 14時~15時台:326件(8.8%)

※時間帯不明:444件(12.0%)

放火は狭い地域で連続して発生するケースも少なくありません。放火または疑いがある火災が発生した場合は、地域の安心メール等からの情報を活用し、放火を防ぐ対策を共有することが大切です。

放火対策

- 家の周囲に可燃物を含め物を置かない。

- ゴミ出しは指定日以外に行わない。

- 監視カメラの設置。

- 集合住宅の駐輪場などはセンサーライトの設置。

- 空き巣の防止対策と同様に、狙われない環境づくりが大切です。

現住建造物放火罪(人が住んでいる建物・乗り物などへの放火)は、「死刑または無期、5年以上の懲役」と非常に重い罪です。

火災予防(火の用心)

年間の総出火件数は3万6375件(2022年)。毎日どこかで約100件の火災が発生したことになります。防火・消火設備の点検、避難経路の安全確認を。

![]() スライド表示(スワイプ)

スライド表示(スワイプ)

(パソコンはオンマウスで矢印表示)

▼消防車のサイレン(再生ボタンで音が出ます。ご注意ください)

買い物や散歩中に消防車の

サイレンを聞くと、まさか

私の家ではと心配になるわねー。

お散歩の途中で慌てて

お家に戻ったこと

知ってるよ。

サイレン+警鐘「ウ~・カンカンカンカン」は火災出動、「ウ~、ウ~」だけの場合は、火災以外の出動(交通事故などの救急現場で、消防隊員の応援が必要な時など)ということです。

命を守る7つのポイント

火災のニュース等では焼死と報道されるケースがみられますが、焼死に至る約8割は煙や可燃物が燃えることで発生する有毒ガス(一酸化炭素、塩化水素、シアン化水素など)によって、逃げ遅れることが原因といわれています。

寝たばこでは灰皿にたまった吸殻が燃えるだけで、有毒物質を含む大量の煙が部屋に充満します。煙に気づき目が覚めても体の自由が奪われ、逃げ遅れるケースも少なくありません。

消防庁は住宅用火災報知器の点検(電池切れの確認など)・交換(10年が目安)を呼び掛けています。

3つの習慣

- 寝たばこは絶対やめる。

- ストーブは燃えやすいものから、離れた位置で使用する。

(こたつの中で衣類を乾かさない) - ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

4つの対策

- 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

(10年を目安に交換) - 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

- 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

- お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

火災だけでなく一酸化炭素中毒にもご注意を。部屋ではガスコンロ、七輪・火鉢や囲炉裏の使用時に危険性が大きくなります。気づきにくい事故であり、換気に注意が必要です。

初期消火が大切!

![]()

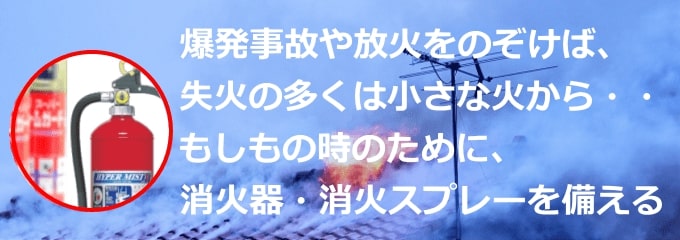

爆発事故や放火を除けば、住宅火災(失火)のほとんどは小さな火から。もしもの時は燃え広がる前に、素早く消火が出来る備えが大切。「消火スプレー」や「投てき消火剤」をキッチンやお部屋に備え、被害を最小に抑えましょう!子どもや高齢者も簡単に使用でき、1秒でも早く消火できる環境づくりを。

爆発事故や放火を除けば、住宅火災(失火)のほとんどは小さな火から。もしもの時は燃え広がる前に、素早く消火が出来る備えが大切。「消火スプレー」や「投てき消火剤」をキッチンやお部屋に備え、被害を最小に抑えましょう!子どもや高齢者も簡単に使用でき、1秒でも早く消火できる環境づくりを。

災害時の火災から命を守る動画

消防庁が作成したビデオ(3分間のダイジェスト版|字幕あり)です。地震や台風などの災害時に発生する火災について、わかりやすく解説しています。もしもの時にたいへん役立つ内容です。

地震火災発生のメカニズム等を過去の事例をもとに紹介し、対策例として家具等の転倒防止措置、感震ブレーカーの設置、安全装置付きの暖房器具の使用など。

最近は地震が多いね。火災原因の半数以上が電気関係なんだって。

地震も火事も怖いね。これから寒くなると暖房使うし空気も乾燥するから、もしもの時のためにビデオ見たほうがいいね。本編ビデオ(字幕あり)は被害を出さないための対策を詳しく教えてくれるよ!