目次

- 2024年(年間)の事故状況

New2025年6月19日発表分 - 水難者の約2人に1人が死亡

- 発生場所・行為

- 無事救出は約3人に1人

- 夏の水難事故(7月と8月)

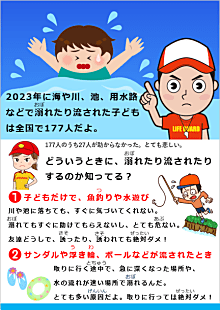

- 水難事故の防止(簡易チラシ)

- 水難事故の事例(1500件以上を分類)

過去の事例からリスクを予見

このページに掲載している統計数値は、警察庁の「水難事故統計」から出典(利用規約に準拠)した情報です。(グラフ・表は当サイトで作成。二次情報であることをご承諾の上であれば、ご自由にお使いください。)

水難事故の発生状況

2024年の水難事故件数(年間)は、1,535件(前年比+143件)、水難者は1,753人(同+86人)死者・行方不明者数は816人(同+73人)です。

レジャー中だけでなく、歩行中の転落や業務中等を含めたすべての事故です。(表はデバイスによって横スクロールします)

全年齢

| 件数・人数 | 前年比 | |

| 発生件数 | 1,535件 | +143件 |

| 水難者数 | 1,753人 | +86人 |

| 死者行方 不明者 |

816人 | +73人 |

| 負傷者 | 304人 | +14人 |

| 無事救出 | 633人 | -1人 |

発生件数、水難者数(死者・行方不明者、負傷者、無事救出者を含む人数)、死者・行方不明者数は、いずれも過去10年でもっとも多くなっています。

子ども(中学生以下)

発生件数は水難者が中学生以下のみ場合で、大人と一緒の場合は含まれません。

| 件数・人数 | 前年比 | |

| 発生件数 | 129件 | +36件 |

| 水難者数 | 191人 | +14人 |

| 死者行方 不明者 |

28人 | +1人 |

| 負傷者 | 41人 | +9人 |

| 無事救出 | 122人 | +4人 |

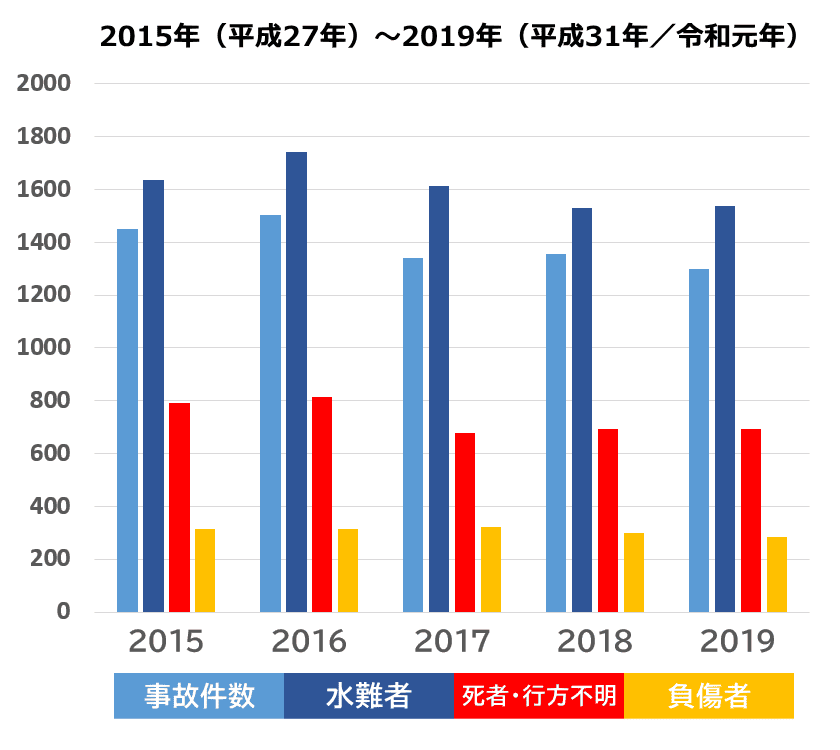

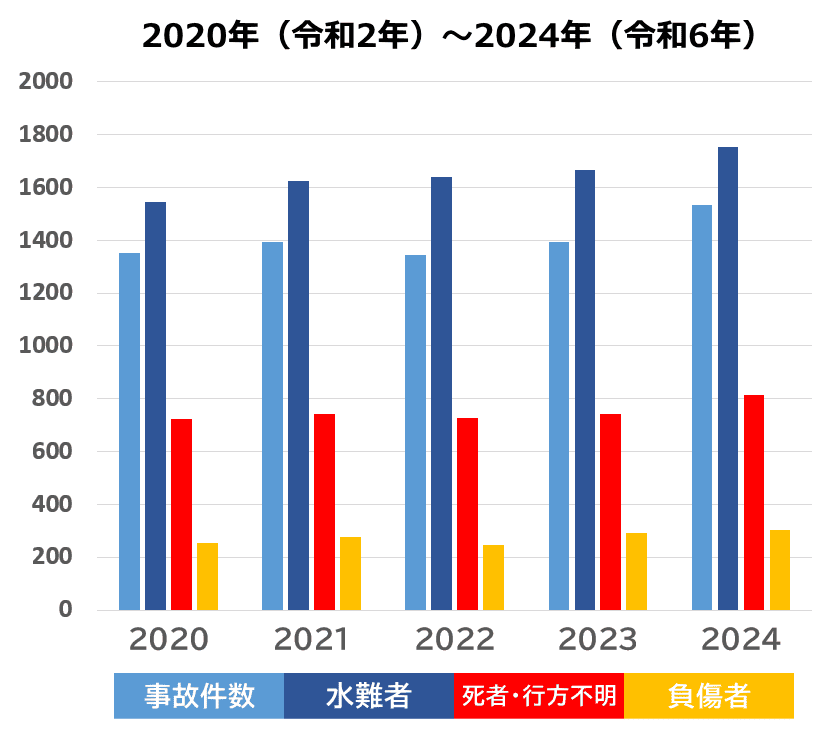

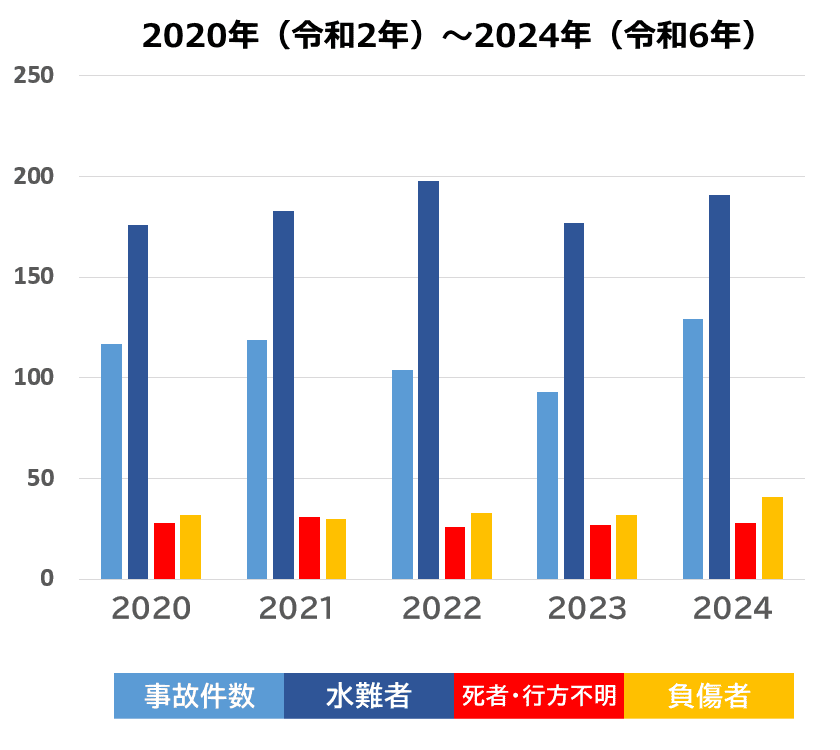

過去10年間の推移

- 期間:2015年~2024年

- レジャー中だけでなく、日常生活での転落や業務中等を含めたすべての事故です。

- 死者・行方不明者は合算しています。

1.全年齢

近年の死者・行方不明者数は横ばい状況が続いています。

1-1. グラフ(拡大表示)

- 水難者数は増加傾向

- タブで期間を変更

2024年7月‐8月でみると海での死者・行方不明は117人です。8月8日~15日に「南海トラフ地震臨時情報」、8月下旬は九州・沖縄~関東の広い範囲で「台風10号」の接近と長雨が続き、海でのレジャーは減ったと思いますが前年より11人増えています。

増加の要因[AIによる回答]

下記はGemini(Google)による回答であり、警察や消防庁等による分析ではありまぜん。抜粋して掲載します。

- キャンプ、バーベキューなど、水辺でのレジャー活動が増加

- 気候変動により、局地的な豪雨やゲリラ豪雨の頻度・強度が増加しており、これに伴い河川の急な増水や氾濫のリスク

- 夏の長期化も水辺での活動期間が延び、事故の発生機会を増やす要因

上記を含め複数の要因が複合的に絡みあっているようです。警察庁は2024年が過去10年で事故件数、負傷者数等が最多になった要因として、9月から11月にかけて河川での水難事故が増加したためと発表しています。また近年は外国籍の方の事故増加、以前に比べSUPや水上バイク、小型ボート等の利用が広がったことも影響がありそうです。

水難事故の防止活動にGeminiやchatGPTなど生成AIの活用は役立ちます。例えば「多くの子どもを引率して、河原で水遊びをするときの注意点は?」と聞けば、さまざまな安全対策をキュレーションしてくれます。さらに「Deep Research」等を活用することで、新しい知見や事故を防止するヒントが見つかります。

1-2. 年平均(中央値)

- 期間:2015年~2024年

- 事故件数:1,397件(1,374件)

- 水難者:1,629人(1,630人)

- 死者・行方不明者:743人(735人)

- 負傷者:291人(296人)

1-3. 水難者の構成比

2024年までの10年間で水難者(溺れたり流された人)は1万6290人です。このうち7,425人(45.6%)が亡くなったり行方不明になっています。

| 死者 行方不明 (45.6%) |

負傷者 (17.9%) |

無事救出 (36.5%) |

水難者に対する死者・行方不明者の比率は45.6%で、2人に1人近くが亡くなっています。また死者数は負傷者数の約2.5倍です。直接的な表現をすれば「溺れたら死ぬ確率は約2分の1、2人に1人は生還できない!」ということになります。

事故1件あたりでみると死者・行方不明者数は0.54人(10年間の平均)で、年ごとにみても0.51人~0.55人で大きな差はなく、約2件に1人が亡くなっています。水難事故は命を失う割合が非常に大きいと言えます。{同列に比較はできませんが、2024年の交通事故による死者は約109件に1人}

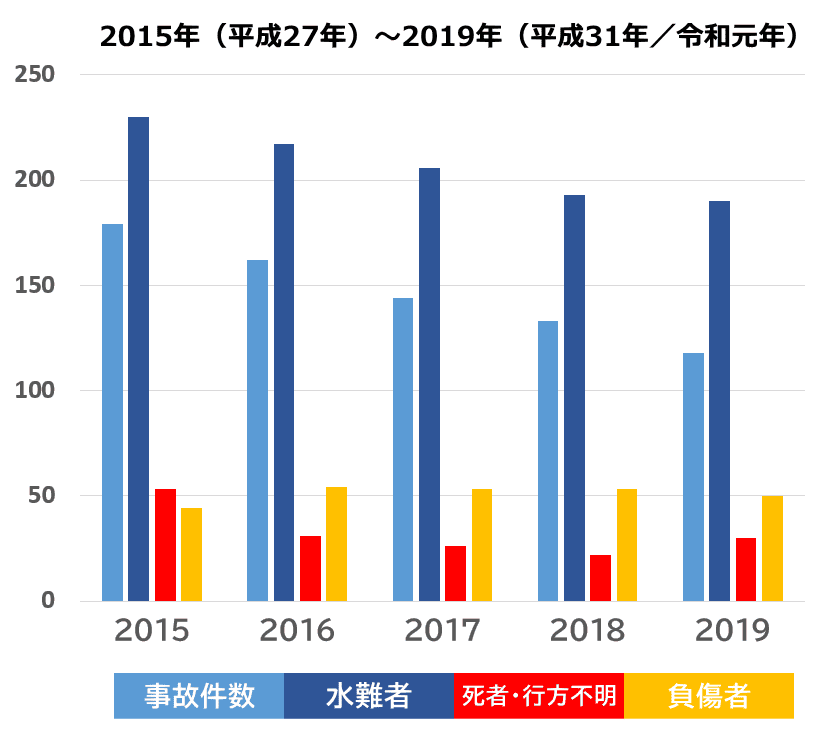

2.子ども(中学生以下)

発生件数は水難者が中学生以下のみの場合で、大人と一緒の場合は含まれません。

子どもの事故に限れば、死者数は負傷者数より少なくなっています。水難者に対する死者・行方不明比率(10年間の平均)でみると0.17で全年齢の0.46より低くなっています。統計からは負傷の程度まで分かりませんが、溺水事故は深刻な後遺症を負うケースも少なくないと思います。

2-1. グラフ(拡大表示)

- 2015年~2024年の推移

- 死者・行方不明、負傷者数は横ばい。

- タブで期間を変更

子どもの事故は1度に複数人が溺れることが多い。事故1件あたりの水難者数は10年間の平均で1.51人(全年齢は1.14人)です。さまざまな要因が絡むと思いますが、子どもの事故(報道ベース)を見ると、子どだけで水遊びをしているときに、複数の子が同時に流される、また友達が溺れたため助けようとした際に、自分が溺れる事故も少なくないようです。

子どもだけで水遊びをさせない、友達を誘わない、誘われても絶対について行かないなどの指導が必要かと思います。

2-2. 年平均(中央値)

- 期間:2015年~2024年

- 事故件数:130件(124件)

- 水難者:196人(192人)

- 死者・行方不明者:30人(28人)

- 負傷者:42人(43人)

2-3. 水難者の構成比

2024年までの10年間で溺れたり流された子ども(中学生以下)の水難者は1,961人です。このうち302人が亡くなったり行方不明になっています。

| 死者 行方不明 (15.4%) |

負傷者 (21.5%) |

無事救出 (63.1%) |

地域で子どもの見守り

毎年6月から子どもの事故が目立ち始めます。川や池などで子どもだけで遊んでるのを見かけ危険が予想される場合は、直接注意することは困難であっても該当地域を管轄する警察署に連絡し巡回を依頼、状況によっては110番通報などで事故防止につながると思います。判断に迷った場合は警察相談窓口(#9110)に電話することで適切に判断してくれそうです。

事故が多かった都道府県

2024年(年間)のデーターです。

| 順 位 |

都道 府県 |

発生 件数 |

水 難 者 |

死者 行方 不明 |

| 1 | 沖縄 | 128 | 145 | 47 |

| 2 | 東京 | 107 | 111 | 77 |

| 3 | 岐阜 | 68 | 78 | 37 |

| 4 | 兵庫 | 63 | 69 | 21 |

| 5 | 長崎 | 55 | 56 | 34 |

| 6 | 鹿児島 | 54 | 56 | 30 |

| 7 | 愛知 | 53 | 60 | 29 |

| 8 | 千葉 | 52 | 56 | 23 |

| 9 | 北海道 | 51 | 60 | 26 |

| 10 | 福岡 | 49 | 51 | 25 |

発生件数がもっとも少なかったのは山梨県で4件(水難者は4人で死者・行方不明者は2人)です。すべての都道府県は下記リンク先に掲載しています。

水難者の約2人に1人が死亡

海や川で遊んでいる時に水を飲んでしまったり、鼻から水を吸い込み気管に入ってしまうと喉頭部(こうとうぶ、ノドの部分)が痙攣(けいれん)し、声門が閉じ呼吸困難になります。この状態が続くと窒息状態になり、個人差はありますが肺から酸素が取り込めない状態が5分を超えると、臓器や脳に深刻なダメージを与えます。溺れるというのは、このような状況を含め、自分の意思で体を動かすことが出来なくなることです。泳ぐことも、浮くことも、声を出し助けを呼ぶことすら出来なくなります。”事故は瞬間的に起きる”とも言われます。

学校のプール等で水を飲み呼吸困難になった経験がある方も少なくないと思います。プールでは立ち上がることで自力で回復したり、監視員による発見や救助も容易です。しかし海や川など自然環境では困難です。また川は夏であっても場所や気象状況により、水温が低い場合もあります。(滝つぼなどは特に低く、水温22℃以下では生理機能が約40%低下するといわれています)

「大勢の人がいるから、家族や友達と一緒だから」で、事故のリスクが小さくなることはありません。繰り返しますが水難者(全年齢)の死者比率は、過去10年をみても年ごとに大きな差はなく、平均で45.6%です。溺れたら約2人に1人が命を失っています。「河川財団」の資料では、川での水難事故は78%が死者・行方不明というデーターもあります。

溺水事故の9割以上が中等症以上

都内のみのデーター(2023年)ですが、東京消防庁の資料(PDF)によると家庭内での事故(浴室で溺れるなど)、レジャー中を含め溺水事故で救急搬送された530人の内訳(初診時)をみると、約半数が死亡しています。重篤(じゅうとく)や重症でその後に亡くなった人を含めると、死亡率はかなり高くなりそうです。

- 死亡:264人(約半数)

- 重篤(生命の危機が切迫):148人

- 重症(生命の危機が強い):27人

- 中等(入院を要するもの):58人

- 軽症:33人

溺れた場所に関わらず呼吸困難により低酸素状態が続いた場合は、深刻な後遺症を負うケースも少なくないと思います。

事故の報道でよく聞く心肺停止、および溺水事故の際に救命率を少しでも上げる処置について、医師から寄稿いただきました>>

水難事故の発生場所・行為

場所ごとの死者・行方不明者

2024年(年間)の状況です。

| 場所 | 全年齢 | 子ども |

| 海 | 372人 | 5人 |

| 河川 | 288人 | 18人 |

| 湖沼池 | 39人 | // |

| 用水路 | 100人 | 3人 |

| プール | 3人 | 1人 |

| その他 | 14人 | 1人 |

| 合計 | 816人 | 28人 |

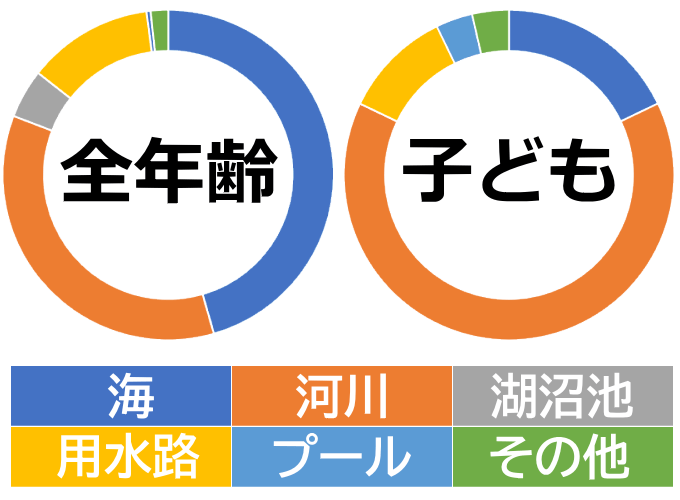

2024年の構成比(%)

子どもの死者・行方不明者の約6割(64.3%)は、河川での事故です。前年より4.6%高くなっています。毎年半数以上が川の事故です。Googleマップ等で子どもの行動範囲にある川、池や沼の場所を知ることも必要です。(転居された場合は確認しましょう)

| 場所 | 全年齢 | 子ども |

| 海 | 45.6% | 17.9% |

| 河川 | 35.3% | 64.3% |

| 湖沼池 | 4.8% | 0.0% |

| 用水路 | 12.3% | 10.7% |

| プール | 0.4% | 3.6% |

| その他 | 1.7% | 3.6% |

行為別の死者・行方不明者

- 海や川、湖沼でのレジャー・スポーツ中の事故(全年齢)

- 毎年、魚とり・釣り中の事故がもっとも多い

仕事中、日常生活での歩行中の転落、行為不明などを除いているため、死者・行方不明の合計とは一致しません。また表への掲載はありませんが子ども(中学生以下)に限ると、各年約半数が水遊び中の事故です。

| 行為 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |

| 水泳 | 41 | 55 | 40 |

| 水遊び | 45 | 40 | 41 |

| 魚とり 釣り |

191 | 177 | 186 |

| ボート遊び | 7 | 7 | 12 |

| シュノーケ リング |

20 | 18 | 29 |

| スキューバ ダイビング |

16 | 15 | 13 |

| サーフィン | 18 | 11 | 13 |

SUP(スタンドアップパドルボード)を使ったレジャーで、沖に流される事故も目立ち始めています。

無事に救出は10人中、約3人の現実

海や川などで溺れたり流されたりした「水難者」が、ケガなどもなく救出された無事救出者数も都道府県ごとに発表されています。比率にすると2024年の全国平均は30.2%です。

救出率の順位

- 2024年の状況

- 子どもを含めた全体の救出率(%)

- カッコ内は無事救出者/水難者

| 順 位 |

高い | 低い | ||

| 都道 府県 |

救出率 | 都道 府県 |

救出率 | |

| 1 | 滋賀 | 84.1 (53/63) |

栃木 | 0.0 (0/5) |

| 2 | 奈良 | 75.0 (9/12) |

富山 | 9.8 (5/51) |

| 3 | 香川 | 75.0 (12/16) |

東京 | 10.8 (12/111) |

| 4 | 京都 | 60.0 (9/15) |

愛媛 | 16.7 (3/18) |

| 5 | 群馬 | 53.6 (9/16) |

長崎 | 19.6 (11/56) |

- 都道府県ごとの水難者数に大きな差があるため、一律の比較は難しいかも知れません。また事故の様態によっても救出率に違いが出ます。単独で魚釣り中の事故などは救助要請が遅くなるケースも多く、無事救出は少ないようです。

- 救出率0%は栃木県で水難者全員が亡くなっています。毎年、滋賀県の救出率は高く、富山県は低い傾向が続いています。(富山県はアユ釣りなどで、川での単独事故が多いことが影響しているかもしれません)

- 2024年に水難者がもっとも多かった沖縄県の救出率は36.1%です。水難者145人中、亡くなったり行方不明になったのは47人、負傷者は57人、無事救出者は41人です。

- 無事救出数は事故の場所や様態で、大きく変わると思います。

「溺れたらどうする・・」より、レジャーの前に「ここは危ないかも!溺れるかもしれないぞ!」と想像することが大事だね。

もしもの時のためにライフジャケットの着用も必要だね。

夏の水難事故(7月と8月)

2024年

数値は水難事故概況(夏季)のデーターから出典。レジャー中以外(仕事中、通行中での転落事故など)を含みます。表やグラフは当サイトで作成。(二次情報として再利用はご自由に)

水難事故の夏季統計

- 発生件数:488件(前年比+35件)

- 水難者数:601人(同+33人)

※溺れたり流された人 - 死者・行方不明者:242人(同+6人)で、3年連続で前年より増えています。

- 死者・行方不明者のうち、中学生以下の子どもは18人(同+2人)で、2年連続で前年より増えています。

子どもが亡くなる事故が2年連続で増えてしまった。

悲しい事故はなくしたいです。

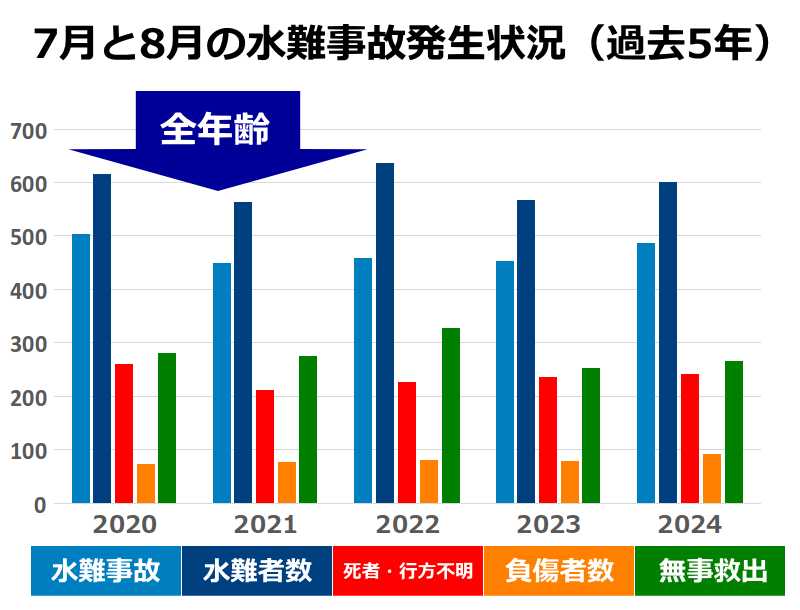

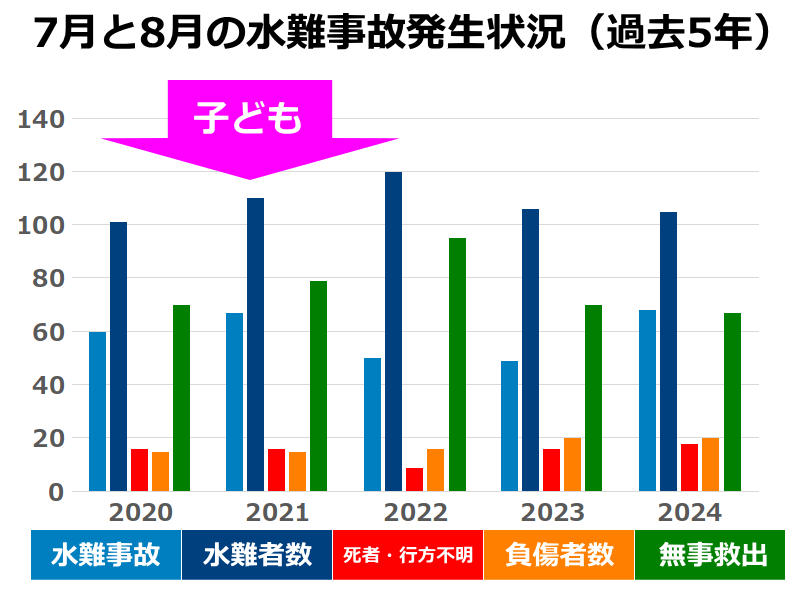

(1)水難事故の発生状況[全年齢]

▲5年間の水難者の合計は2,988人、死者・行方不明者は1,180人です。

| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 発生件数 | 504 | 451 | 459 | 453 | 488 |

| 水難者 | 616 | 565 | 638 | 568 | 601 |

| 死者 行方不明 |

262 | 212 | 228 | 236 | 242 |

| 負傷者 | 73 | 77 | 81 | 79 | 93 |

| 無事救出 | 281 | 276 | 329 | 253 | 266 |

▲2024年7月と8月は1日あたり7.9件の事故が発生し、9.7人が溺れたり流されたりしています。死者・行方不明者は3.9人です。

(2)水難事故の発生状況[子ども]

▲2024年の死者・行方不明者は過去5年でもっとも多く、2年連続で増加。また5年間の水難者の合計は542人、死者・行方不明者は75人です。

| 年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 発生件数 | 60 | 67 | 50 | 49 | 68 |

| 水難者 | 101 | 110 | 120 | 106 | 105 |

| 死者 行方不明 |

16 | 16 | 9 | 16 | 18 |

| 負傷者 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 |

| 無事救出 | 70 | 79 | 95 | 70 | 67 |

▲発生件数は水難者が中学生以下のみであった件数で、大人と一緒の場合は含まれません。子どもだけの水遊びは大変危険で、1事故あたり複数の子どもが溺れたり、流される事故が目立っています。

死者・行方不明者の発生場所

- レジャー中以外(作業・通行中の転落など)を含みます。

- カッコ内は前年比

|

|

|

| 海:117人(+11) | 河川:88人(-12) | 湖沼池:10人(-6) |

|

|

|

| 用水路:20人(+9) | プール:2人(±0) |

- 死者・行方不明者の行為別では「魚とり・釣り」が51人でもっとも多く、次いで「水遊び中」が39人です。

- シュノーケリング中の死者は9人です。(シュノーケリングの事故例と安全対策)

- 子ども(中学生以下)が亡くなったり・行方不明になった場所は海が5人、河川が11人、湖沼池が0人、用水路が1人、プールが1人です。河川の事故は約6割(61.1%)で、過去5シーズンでもっとも多くなっています。

- 報道ベースでの中学生以下の事故、16歳~22歳の事故を記録しています。

水難事故の多かった都道府県

2024年7月と8月です。(全年齢)

| 順 位 |

発生件数 | 水難者数 | ||

| 都道 府県 |

件数 | 都道 府県 |

人数 | |

| 1 | 沖縄 | 35 | 沖縄 | 37 |

| 2 | 岐阜 | 25 | 新潟 | 33 |

| 3 | 新潟・福岡 | 20 | 岐阜・滋賀 | 28 |

| 4 | 東京・千葉 | 19 | 神奈川・広島 | 23 |

| 5 | 神奈川 | 18 | 東京・千葉 | 22 |

▲水難者は死亡・行方不明、負傷、無事救出を含みます。

さらに詳しく知る

夏のレジャーに特化した内容です。

水難事故防止(簡易チラシ)

各チラシはPDFで表示・印刷できます。低画質なため印刷される場合はA4(タテ)をおすすめします。(子ども向けは小学4年生以上が対象)

水難事故の事例

2016年以降の6月~9月に発生したレジャー中の事故を記録し、地域や発生場所(河川名など)、行為や状況、子ども、若年層などで分類しています。(事例は概要のみ)

過去の事故からリスクを予見

どのような事故が多く発生してるかを知ることで、予定されるレジャーに応じたリスクを予見し安全対策を!

(1)地域別(2023年と2024年)

(2)レジャー人口の多い河川

那珂川荒川多摩川相模川長良川板取川神通川木曽川・矢作川・豊川四万十川仁淀川・面子川

(3)地域別の河川

※(2)を含みます。

(4)湖沼池・滝つぼ

(5)子ども・若者

(6)レジャー別

キャンプ・BBQシュノケーリング水上バイクダイビング小型ボートSUPサーフィン

(7)状況別

(8)1事故で複数の水難者が発生

#水難事故