![]()

最近の地震発生回数 、地域別の発生確率および近い将来に発生が予想される「南海トラフ地震」などの巨大地震について、概要を1ページで分かるようにまとめて掲載しています。発生確率など重要データーは政府や気象庁の該当ページにリンクしています。その他は防災科学技術研究所(地震ハザードステーション)、内閣府、気象庁等が発表した情報で出典を明記しています。

[目次]

- 最近の地震発生回数

震度3以上(随時更新) - 地震発生予測地図(全国)

J-SHIS(地震ハザードステーション)が発表している、震度ごとの予想確率(超過確率)から、大きく外れた地震が目立つようです。

- 南海トラフ巨大地震について

20年以内の発生確率は60%程度

発生確率、被害想定、津波の高さ・到達時間 - 地震の発生回数(年代別)

- 1970年以降の地震(震度6以上)

- 発生確率が高い巨大地震

- 震度6弱の揺れと被害

掲載内容は気象庁、防災科学研究所から出典しています。予測マップは防災科学研究所の利用規約に準拠し掲載しています。数値等を再利用される場合は出典元データーをご使用ください。このページの内容は、政府や気象庁、自治体等の発表情報を元にした情報であり、当サイトが科学・統計による知見やリスクの予想、将来の予測を示すものではありません。

最近の地震発生回数

- 全国の地震発生回数(累計)

- 気象庁の地震データーベースから出典

- 表とグラフは数値を元に作成

2024年

7月20日まで

- 全国で震度3以上の発生回数

- 10日ごとに発生回数を更新

(地震DBが更新されるのは2日後) - 合計の下段は前年同期

| 震 度 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||

| 弱 | 強 | 弱 | 強 | |||||

| 回 数 |

253 | 72 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 349 |

| 111 | ||||||||

1月1日~7月20日に発生した震度3以上地震は355回で、前年同期と比べ242回多く震度1以上を含めると2,781回で、1,635回多くなっています。

(1)震度3以上の月別回数|全国

(2)10日間ごと(震度3以上)[表示]

- カッコ内は震度1以上を含む

- 10日間ごとの回数(更新は2日後)

| 7月1日~10日 | 7月11日~20日 | 7月21日~31日 |

| 5(41) | 6(40) | // |

| 6月1日~10日 | 6月11日~20日 | 6月21日~30日 |

| 5(48) | 7(52) | 6(45) |

| 5月1日~10日 | 5月11日~20日 | 5月21日~31日 |

| 4(47) | 5(47) | 6(47) |

| 4月1日~10日 | 4月11日~20日 | 4月21日~30日 |

| 10(72) | 6(99) | 11(80) |

| 3月1日~10日 | 3月11日~20日 | 3月21日~31日 |

| 15(94) | 8(60) | 3(52) |

| 2月1日~10日 | 2月11日~20日 | 2月21日~29日 |

| 9(112) | 8(87) | 13(84) |

| 1月1日~10日 | 1月11日~20日 | 1月21日~31日 |

| 201(1,346) | 19(205) | 9(127) |

(3)東京・千葉での発生回数[表示]

5月1日以降を掲載しています。

- 東京都と千葉県の震度ごとの回数です。

- 震源の回数ではありません。

- 10日間ごとの回数(更新は2日後)

| 震度 | 1 | 2 | 3 | 4以上 | 計 |

| 7/11~ 7/20 |

4 | 3 | 1 | 0 | 7 |

| 7/1~ 7/10 |

3 | 2 | 1 | 1 | 7 |

| 6/21~ 6/30 |

2 | 2 | 0 | 0 | 4 |

| 6/11~ 6/20 |

10 | 4 | 0 | 1 | 15 |

| 6/1~ 6/10 |

2 | 1 | 1 | 0 | 4 |

| 5/21~ 5/31 |

4 | 2 | 1 | 1 | 8 |

| 5/11~ 5/20 |

2 | 0 | 1 | 0 | 3 |

| 5/1~ 5/10 |

0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

「J-SHIS=防災科研」が発表している、首都圏での地震発生確率をまとめてます。(おもな市区町村をカルテのページにリンク)>>

(4)最近の地震[震度4以上]

- 過去1か月を目安に掲載

- 震度5以上は赤文字

- Mはマグニチュード

| 日時 | 場所 | 最大 震度 |

M | 震源 |

| 2024年7月19日 14時27分頃 |

二戸市 | 4 | 4.0 | 岩手県 内陸北部 |

| 2024年7月04日 12時12分頃 |

勝浦市 いすみ市 一宮町 睦沢町 長生村 大多喜町 |

4 | 5.4 | 千葉県 東方沖 |

(5)今年と昨年に発生したM6.0以上の地震

6月30日までに今年に入ってからM6.0以上は8回で、前年同期より2回多くなっています。

| 発生日 | 震源 | M | 最大 震度 |

| 2024年05月21日 | 父島近海 | 6.0 | 4 |

| 2024年04月27日 | 小笠原諸島 西方沖 |

6.6 | 3 |

| 2024年04月04日 | 福島県沖 | 6.0 | 4 |

| 2024年04月02日 | 岩手県沿岸北部 | 6.0 | 5弱 |

| 2024年01月09日 | 佐渡付近 | 6.0 | 5弱 |

| 2024年01月01日 | 石川県能登地方輪島 南南西20km付近 |

6.1 | 5強 |

| 2024年01月01日 | 石川県能登地方輪島 東北東30km付近 |

7.6 | 7 |

| 2023年10月16日 | 宮古島近海 | 6.0 | 4 |

| 2023年06月11日 | 浦河沖 | 6.2 | 5弱 |

| 2023年05月26日 | 千葉県東方沖 | 6.2 | 5弱 |

| 2023年05月05日 | 石川県能登地方 | 6.5 | 6強 |

| 2023年03月28日 | 青森県東方沖 | 6.1 | 4 |

| 2023年02月25日 | 釧路沖 | 6.0 | 5弱 |

2020年1月~2024年6月30日までにM6.0以上の地震は30回発生しています。気象庁の解説によると、M(マグニチュード)が1大きくなると地震エネルギーは約32倍、2大きくなると1000倍です。M6.0未満の地震は比較的多く発生していますが、M6.0以上になると揺れの地域が大きくなるようです。

地震火災の防止

消防庁が制作・公開している動画(3分間のダイジェスト版)です。地震や台風などの自然災害時における火災について、わかりやすく解説しています。

もしもの時にたいへん役立つ内容です。

地震火災発生のメカニズム等を過去の事例をもとに紹介し、対策例として家具等の転倒防止措置、感震ブレーカーの設置、安全装置付きの暖房器具の使用など。

火災原因の半分以上が電気関係って知らなかった。

台風や水害の時にも役立つね。本編も見たほうがいいよ。もっと詳しく教えてくれる。

本編動画はこちらから(約11分)[表示]

2023年

(1)年間の発生回数

年間の地震発生回数(震度1以上)は2,227回で、前年に比べ263回多くなっています。

合計の下段は月平均です。

| 震 度 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||

| 弱 | 強 | 弱 | 強 | |||||

| 回 数 |

156 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 197 |

| 16.4 | ||||||||

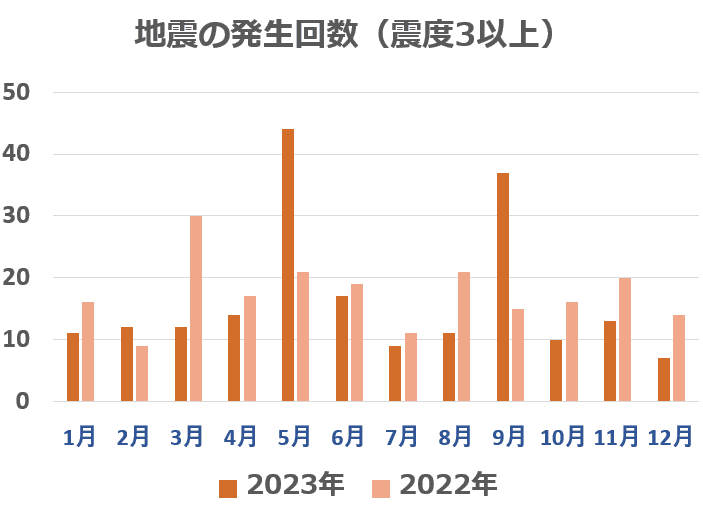

(2)月別の発生回数(2023年と2022年の比較)

震度3以上の発生回数です。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 2023年 | 11 | 12 | 12 | 14 | 44 | 17 | 9 | 11 | 37 | 10 | 13 | 7 |

| 2022年 | 16 | 9 | 30 | 17 | 20 | 19 | 11 | 21 | 15 | 16 | 20 | 14 |

| 前年比 | -5 | +3 | -18 | -3 | +24 | -2 | -2 | -10 | +22 | -6 | -7 | -7 |

グラフや表は発生回数、増減を知る目安です。全国の合計であるため、地域の地震状況との関連性は小さいと思います。

地震データーベースから「東日本大震災」発生の前月までの12か月間で、全国の震度3以上をみると月平均は11.8回で、6回~22回の範囲(中央値は11.0)、同様に「熊本地震」での月平均は15.6回で10回~27回の範囲(中央値は15.0)。2つの地震だけみれば、前月までに全国の発生回数に大きな変化はないようです。(地震発生後は、しばらくは震源域を中心に回数が増えています)

(3)2023年と過去3年の比較

- 各年12月末時点

- 震度3以上の発生回数

| 年 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |

| 発生 回数 |

197 | 207 | 235 | 164 |

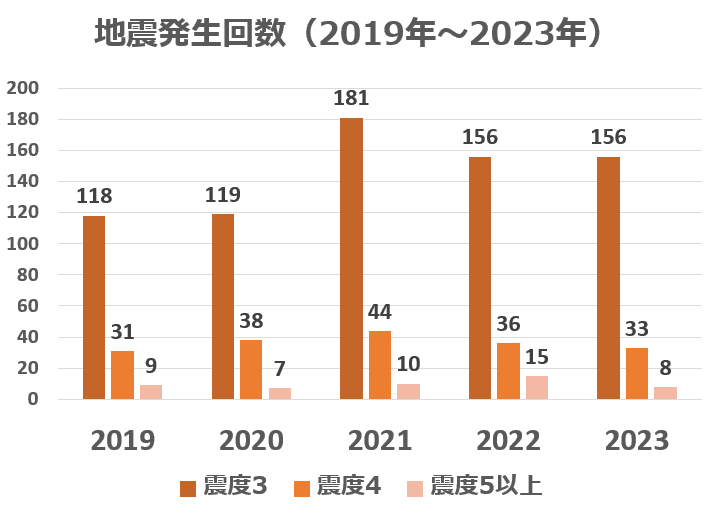

過去5年(2019年~2023年)

(1)グラフ[震度3以上]

(2)表[震度3以上]

- 2019年~2023年

- 震度3以上の地震

- 合計の下段は月平均

| 震度3 以上 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||

| 弱 | 強 | 弱 | 強 | |||||

| 2023年 | 156 | 33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 197 |

| 16.4 | ||||||||

| 2022年 | 156 | 36 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 207 |

| 17.3 | ||||||||

| 2021年 | 181 | 44 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 235 |

| 19.6 | ||||||||

| 2020年 | 119 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 |

| 13.7 | ||||||||

| 2019年 | 118 | 31 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 158 |

| 13.1 | ||||||||

2011年~2018年の発生回数[表示]

| 震度3 以上 |

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||

| 弱 | 強 | 弱 | 強 | |||||

| 2018年 | 178 | 67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 256 |

| 21.3 | ||||||||

| 2017年 | 142 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 |

| 15.2 | ||||||||

| 2016年 | 601 | 159 | 18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 793 |

| 66.1 | ||||||||

| 2015年 | 149 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193 |

| 16.1 | ||||||||

| 2014年 | 134 | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 189 |

| 15.8 | ||||||||

| 2013年 | 187 | 52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 251 |

| 20.1 | ||||||||

| 2012年 | 232 | 65 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 313 |

| 26.1 | ||||||||

| 2011年 | 976 | 253 | 45 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1300 |

| 108.3 | ||||||||

2016年は「熊本地震」が発生した年です。

2011年は「東日本大震災=最大震度7(M9.0)」が発生しており、この地震以外で余震などを含めると震度5弱以上が70回発生しています。またこの年に発生した震度1以上の地震は、1万0638回を記録しています。

(3)年間の平均発生回数[震度3以上]

- 2021年~23年:213回(3年間の平均)

- 2016年~20年:312回(5年間の平均)

- 2011年~15年:449回(5年間の平均)

- 2006年~10年:175回(5年間の平均)

- 2001年~05年:205回(5年間の平均)

震度1以上を含めると過去10年の年平均発生回数は、3,413回(2011年~2020年)です。その前の10年間(2001年~2010年)の平均は1,720回です。「東日本大震災」以降は約2倍に増えています。

全国の地震発生確率

(2023年の発表データー)

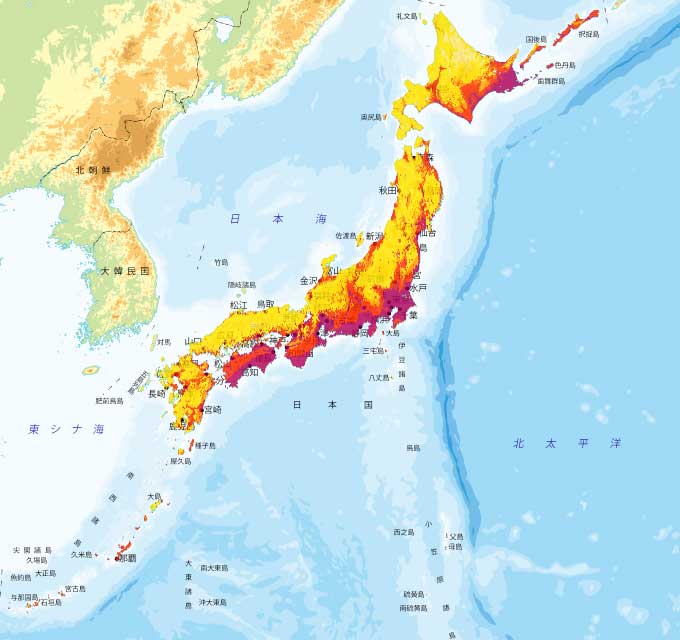

確率予測地図(出典:地震ハザードステーション)によると、北海道根室地方、関東地方の太平洋側、および東海から四国の「南海トラフ巨大地震」の発生が予想される太平洋側で、確率が高くなっています。

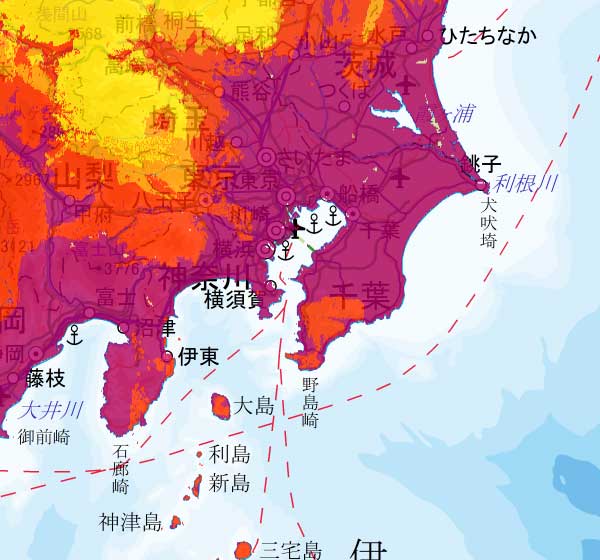

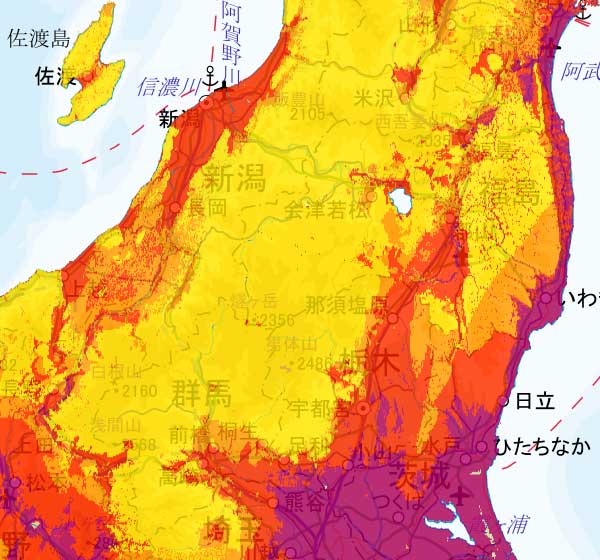

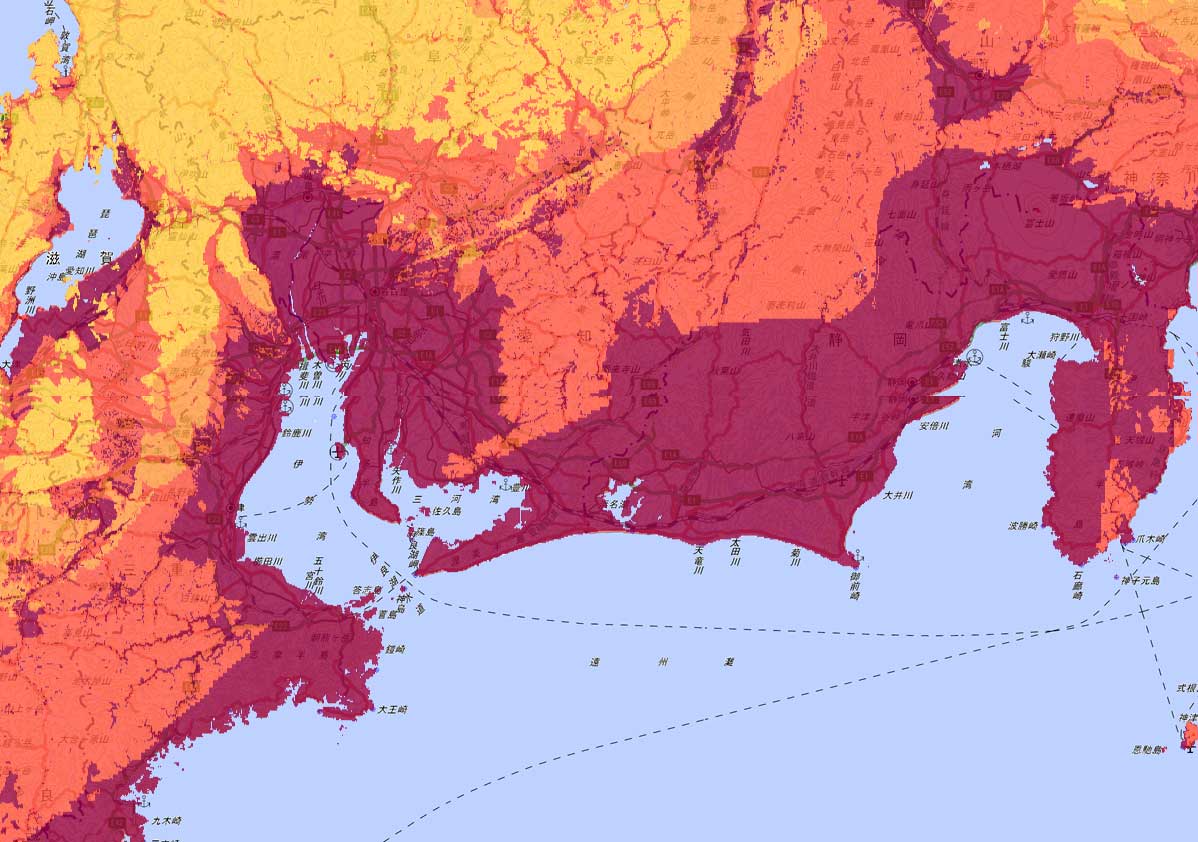

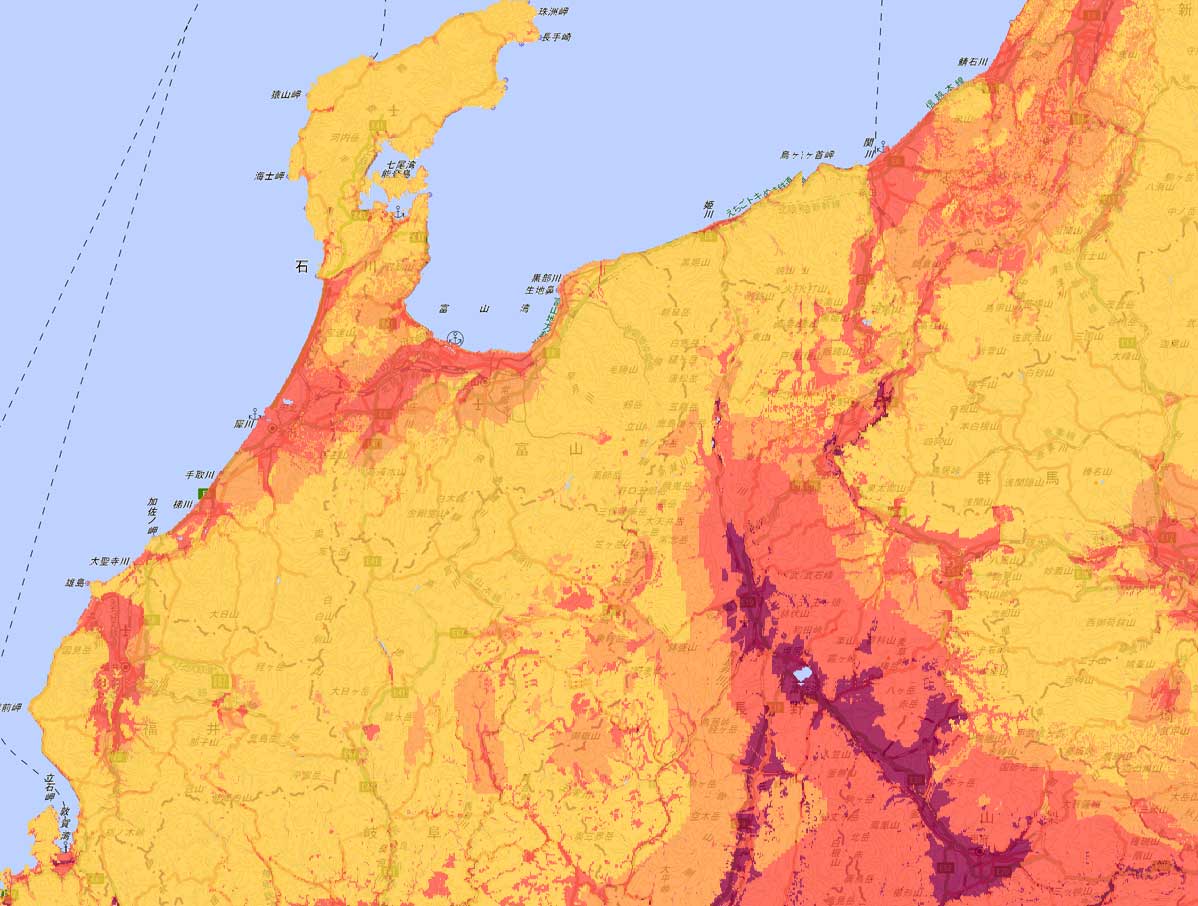

- 「J-SHIS 地震ハザードステーション」が発表している、今後30年以内に「震度6弱」以上の地震が発生する予測地図です。(色分けは震度6弱以上)

- おもな都市の発生確率(震度5弱~震度6強)は、地域ごとの項目に掲載しています。2023年時点で、今後30年以内に発生する確率です。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

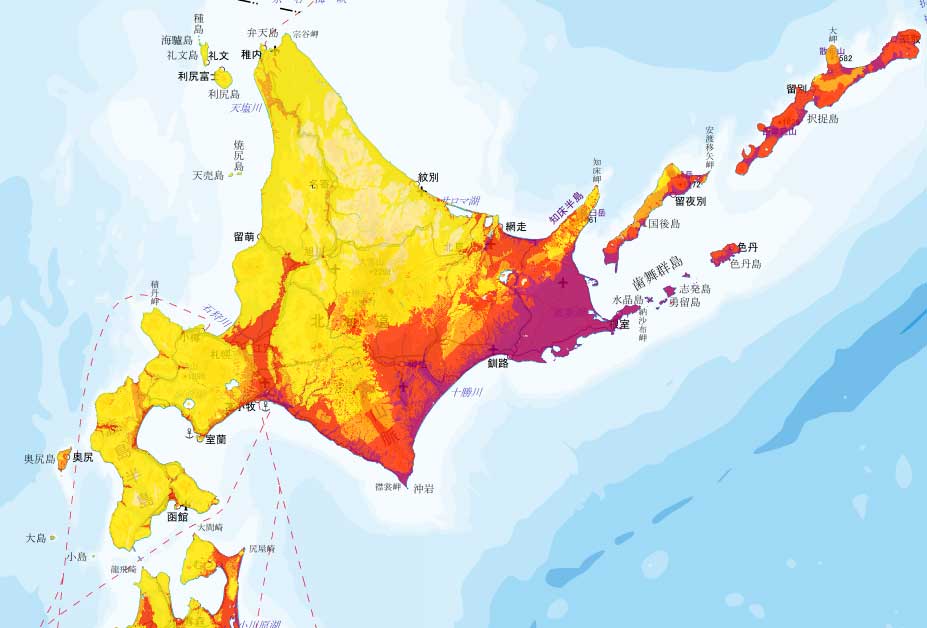

北海道地方

この地域では「千島海溝沿いの色丹島沖及び択捉島沖」および「根室沖地震」が予想されています。特に「根室沖地震」は、今後30年以内の発生確率が80%を上回ると予想されています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 札幌市 | 0.2 | 2.3 | 15.0 | 50.9 |

| 旭川市 | 0.1 | 0.9 | 9.0 | 43.2 |

| 釧路市 | 22.4 | 71.4 | 95.8 | 99.9 |

| 根室市 | 28.8 | 80.4 | 97.9 | 100.0 |

| 稚内市 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 6.7 |

東北地方

- 2022年3月月16日に発生した地震(M7.4)で、最大震度6(強・弱)が観測された市町村をみると、宮城県と福島県の多くの市町村で「J-SHIS=防災科研」の地震ハザードカルテが発表した超過確率を超えているようです。(宮城県蔵王町は震度6強の確率は0.3%と発表されていましたが、この地震で震度6強を観測など)

- 2022年1月13日に「地震調査委員会」は、今後30年以内にM7.4程度を想定する「宮城県沖地震(陸寄り)」の発生確率を、これまでの60%から70~80%程度に引き上げたと発表しています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 青森市 | 0.9 | 5.5 | 29.4 | 75.4 |

| 秋田市 | 3.4 | 14.4 | 46.3 | 89.2 |

| 盛岡市 | 0.5 | 6.8 | 37.7 | 83.7 |

| 仙台市 | 0.8 | 7.6 | 42.9 | 88.8 |

| 山形市 | 0.5 | 4.2 | 25.4 | 74.7 |

| 福島市 | 0.6 | 9.3 | 49.9 | 92.7 |

関東・甲信地方

この地域では「茨城県沖地震」が予想されています。茨城県沿岸沖合を震源として起こる地震で1940年以降で5回、直近は2008年に発生しています。(最大震度5弱、地震規模はM7.0)今後30年以内の発生確率は90%程度以上で、日本で発生確率がもっとも高い地震です。今後の推定地震規模はマグニチュード6.7~7.2とされています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

「首都直下地震」は特定の固有地震を指すものではなく、関東南部で繰り返し発生しているM7級の地震の総称ということです。

1923年の「関東地震・関東大震災」などが含まれるということです。また今後30年間での予想確率が70%程度とされる「相模トラフ巨大地震=プレート型でM7級」も大きな被害が予想されています。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 東京 千代田区 |

10.1 | 51.2 | 94.0 | 100.0 |

| 東京 都庁周辺 |

7.3 | 43.5 | 90.6 | 99.9 |

| 水戸市 | 31.6 | 80.6 | 99.5 | 100.0 |

| 千葉市 | 16.2 | 62.4 | 97.3 | 100.0 |

| さいたま市 | 13.9 | 60.4 | 96.8 | 100.0 |

| 横浜市 | 21.9 | 70.8 | 98.2 | 100.0 |

| 甲府市 | 8.2 | 37.6 | 68.9 | 91.9 |

| 長野市 | 0.8 | 6.1 | 30.7 | 74.1 |

| 新潟市 | 4.5 | 15.2 | 44.1 | 88.4 |

| 宇都宮市 | 1.0 | 12.7 | 58.0 | 96.9 |

| 前橋市 | 0.3 | 6.5 | 41.6 | 89.3 |

東京・埼玉・千葉・神奈川

23区とおもな市町村

東京都の地震危険度マップ

新潟・群馬・栃木

茨城・山梨・長野

東海・北陸地方

東海地方の太平洋側は「南海トラフ巨大地震」「東南海地震」が発生した場合、大きな影響が予想されています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 名古屋市 | 10.0 | 47.2 | 76.5 | 88.3 |

| 岐阜市 | 3.6 | 28.1 | 69.0 | 87.3 |

| 津市 | 24.2 | 66.1 | 80.8 | 90.2 |

| 静岡市 | 43.3 | 72.2 | 83.0 | 93.4 |

| 富山市 | 1.2 | 5.2 | 24.4 | 68.0 |

| 金沢市 | 2.6 | 6.6 | 14.3 | 44.0 |

| 福井市 | 2.3 | 14.7 | 55.9 | 89.0 |

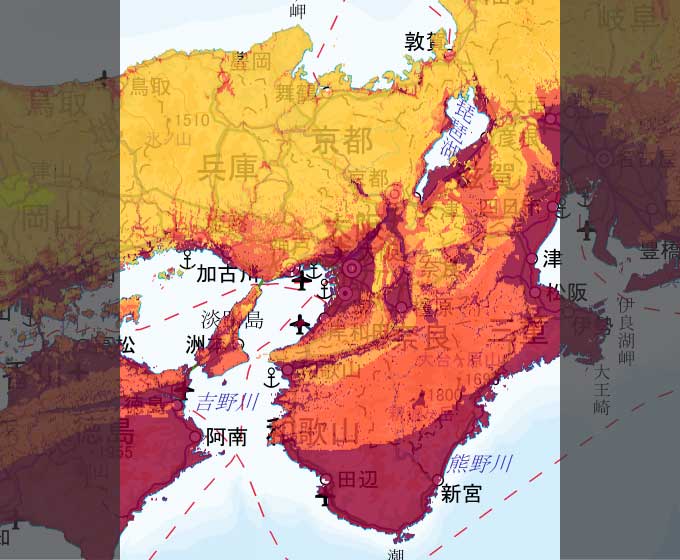

近畿地方

「南海トラフ巨大地震」が発生した場合、和歌山県から大阪府、兵庫県まで甚大な被害が予想されています。特に和歌山県の沿岸部においては、もっとも津波の到達が早い場所で地震発生から僅か2分で最大20メートルの津波が予想されています。また御坊市や太地町など15市町で、震度6弱以上の発生確率が70%以上と予想されています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 大阪市 | 5.1 | 30.9 | 73.4 | 89.4 |

| 京都市 | 1.5 | 15.1 | 58.4 | 85.3 |

| 奈良市 | 20.8 | 63.8 | 84.5 | 94.1 |

| 大津市 | 1.1 | 13.0 | 54.9 | 83.6 |

| 神戸市 | 9.0 | 47.6 | 81.7 | 93.6 |

| 和歌山市 | 27.3 | 70.3 | 86.6 | 95.4 |

▲大阪市(24区)+12市、および近畿地方のおもな市町村(100地点以上)を掲載しています。

大阪府は独自の調査を行った結果、巨大津波が発生した場合に川を津波が遡上する「河川津波」の影響で、府内の死者数はおよそ13万人(国の想定の10倍)になると推計しています。

河口域から上流に向かって遡上する津波です。スピードは陸を遡上する津波より速く、場所によっては堤防の決壊を招くだけでなく、陸の津波と合流することで四方八方から波が押し寄せるなど避難がさらに困難になります。「東日本大震災」のときは、宮城県石巻市内で海から5キロほど離れた地区においても、堤防の決壊等により多数の犠牲者が出ています。また宮城県と岩手県を流れる「北上川」では、河口から12キロ付近まで被害が発生したとの報道もあります。

津波が予想される地震発生時には、海から離れた場所であっても付近に河川がある場合は、高台などに速やかに避難することが重要です。

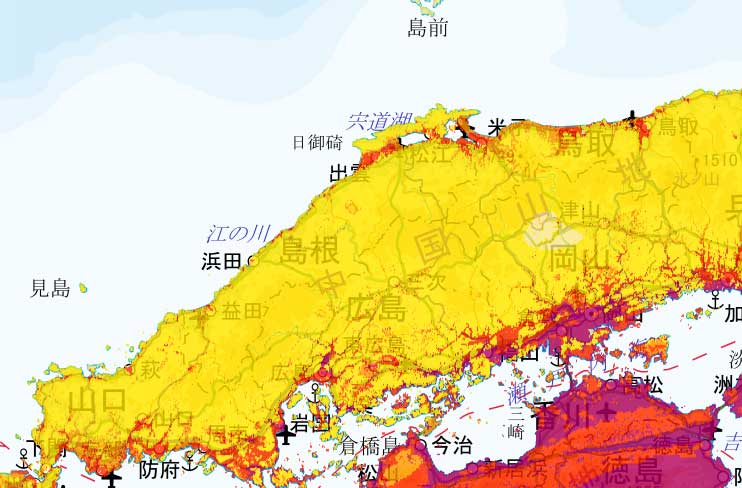

中国地方

中国地方(瀬戸内海沿岸)で、30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は、岡山市が43.9%と高くなっています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 岡山市 | 8.7 | 45.3 | 75.7 | 87.7 |

| 広島市 | 4.5 | 24.7 | 66.2 | 89.4 |

| 鳥取市 | 1.3 | 8.3 | 41.5 | 81.9 |

| 松江市 | 1.4 | 4.9 | 21.3 | 63.4 |

| 山口市 | 1.3 | 6.4 | 26.7 | 67.9 |

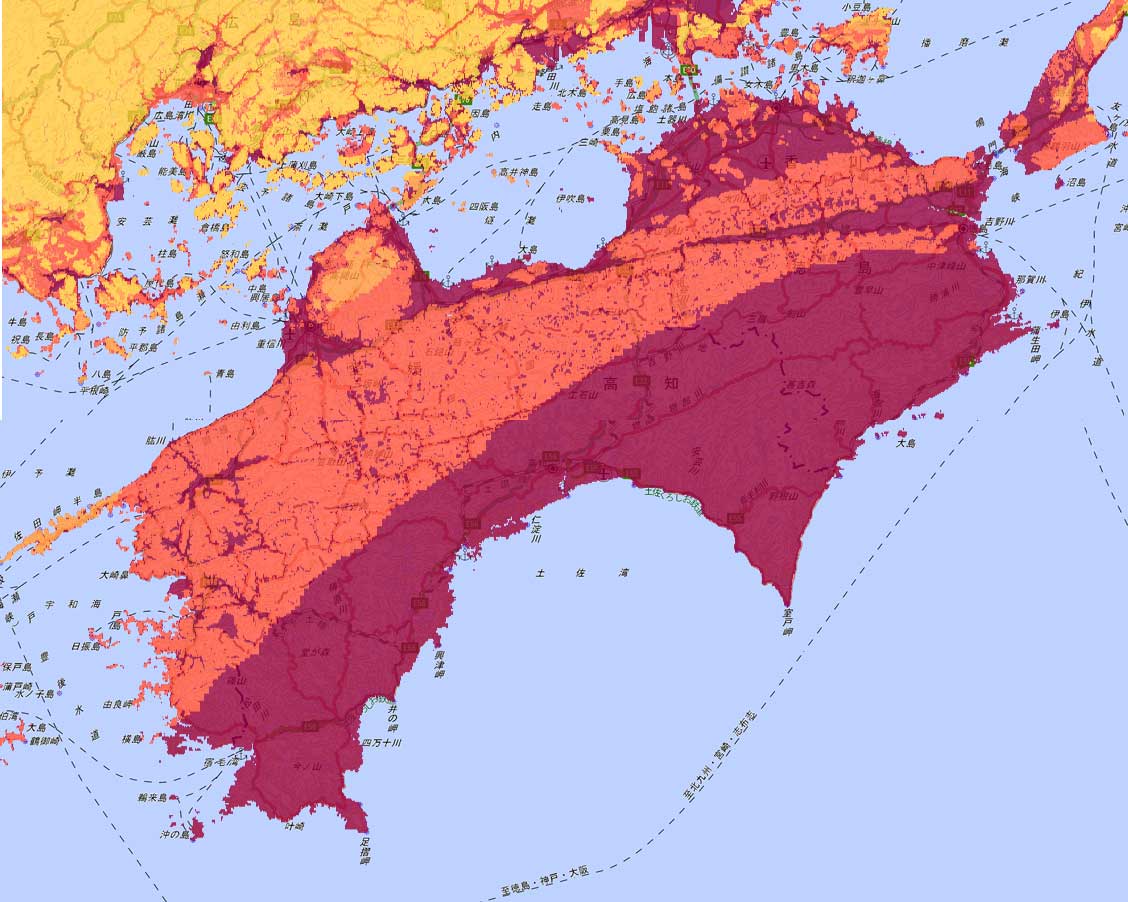

四国地方

「地震調査委員会」は、四国と九州の間の日向灘(大分、宮崎両県の東方沖)から九州から沖縄に連なる南西諸島海溝周辺で、一定期間内に発生する地震の確率などを18年ぶりに見直し発表しています。この地域を震源とする地震で想定される最大規模は、M(マグニチュード)7からM8程度に引き上げています。また「南海トラフ地震」の長期的な発生確率には影響しないものの、日向灘の地震から南海トラフに破壊が伝播する可能性があるということです。

「南海トラフ巨大地震」が発生した場合、四国全域で甚大な被害が予想されています。特に太平洋側の高知市(市街地)は海からの距離も近く、海抜が低い場所も多いため津波による極めて深刻な被害が懸念されています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 徳島市 | 56.4 | 76.7 | 84.9 | 93.8 |

| 松山市 | 10.9 | 47.0 | 77.5 | 90.4 |

| 高松市 | 26.8 | 66.1 | 80.6 | 90.2 |

| 高知市 | 65.6 | 77.0 | 84.6 | 94.0 |

四国のおもな市町村の

発生確率(60地点以上)

▲高知県はすべての市町村を掲載しています。

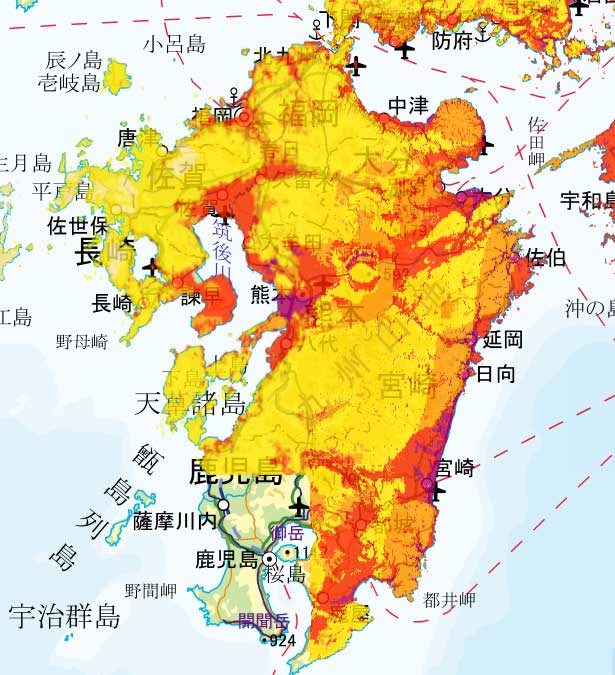

九州・沖縄地方

「地震調査委員会」は、四国と九州の間の日向灘(大分、宮崎両県の東方沖)から九州から沖縄に連なる南西諸島海溝周辺で、一定期間内に発生する地震の確率などを18年ぶりに見直し発表しています。この地域を震源とする地震で想定される最大規模は、M(マグニチュード)7からM8程度に引き上げています。また「南海トラフ地震」の長期的な発生確率には影響しないものの、日向灘の地震から南海トラフに破壊が伝播する可能性があるということです。

九州で30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は、大分市が55.5%、宮崎市で42.6%と高くなっています。

「震度6弱」以上の発生確率(%)の範囲

![]()

地図上の赤色が濃い場所ほど確率が高く、薄い色(オレンジ~黄色)は低くなります。

地震発生確率(震度別)

超過確率(%)です。例えば「震度6弱」以上の場合は、震度6強と震度7を含む確率です。都市名にJ-SHIS(国立研究開発法人 防災科学技術研究所)の該当ページをリンクしています。

| 地点 | 震度6 強以上 |

震度6 弱以上 |

震度5 強以上 |

震度5 弱以上 |

| 福岡市 | 2.6 | 6.2 | 20.4 | 59.8 |

| 大分市 | 15.2 | 56.7 | 87.6 | 98.1 |

| 長崎市 | 0.4 | 3.0 | 10.2 | 31.2 |

| 佐賀市 | 1.5 | 9.2 | 41.7 | 84.2 |

| 熊本市 | 1.8 | 11.3 | 44.1 | 85.9 |

| 宮崎市 | 10.8 | 43.1 | 87.4 | 99.1 |

| 鹿児島市 | 3.0 | 17.9 | 56.2 | 93.7 |

| 那覇市 | 16.3 | 41.7 | 76.9 | 98.0 |

南海トラフ大地震

東海・東南海地震

2024年1月時点で更新発表はありません。発表された場合は変更します。

「南海トラフ」は駿河湾から四国沖の海底(水深4000m級)にあるトラフ(深い溝)のことで、長さは約1000km(東日本大震災震源域のおよそ2倍)です。このうち南海トラフの東側(紀伊半島沖から遠州灘にかけての海域)で発生するとされる地震は、「東南海地震」「東海地震」と呼ばれています。規模はM8~9クラスと想定されてます。

▲色の濃さはイメージで実際の震度想定ではありません。

M(マグニチュード)8クラスの巨大地震が約100年から200年ごとに発生している場所です。

この震源域で発生する地震が「南海トラフ大地震」で、プレート型の地震に分類されています。海底が震源域になるため、巨大津波による被害が危惧されています。

南海トラフ沿い震源域は5つに区分(土佐湾沖、紀伊水道沖、熊野灘沖、遠州灘沖、駿河湾沖)されており、いずれかの震源域でM7級の地震が発生した場合、短期間のうちに連続してM8級以上の大地震が起きる恐れがあるということです。

震度6弱以上の揺れが発生する地域は、24府県の687の市町村、震度7は名古屋市、静岡市、和歌山市、徳島市、宮崎市など、10県153市町村に及ぶと想定されています。

最近の報道

- 2023年1月13日に「地震調査委員会=発表資料(PDF)」は、南海トラフで今後20年以内にマグニチュード8~9級の地震が発生する確率(2023年1月1日時点)を、前年の50~60%から60%程度に引き上げたと発表しています。(10年以内は30%程度)、また今後40年以内に発生する確率は90%程度で、前年発表確率と同じです。

過去の南海トラフを震源とする地震

- 1944年(昭和19年):東南海地震(M7.9)|震源は紀伊半島南東沖

- 1946年(昭和21年):昭和南海地震(M8.0)|震源は上記と同じ

いずれも死者数が1000人を超える甚大な被害となっています。上記の地震から70年以上経っており、近い将来の発生が予想されています。

1946年(昭和21年)は終戦の翌年であり、前年の総人口は約7200万人、自動車の保有台数は14万台弱(二輪車を除く)です。2020年12月末現在では、二輪車を含むすべての車両で約8247万台です。当時は高速道路や新幹線もなく、もちろん原子力発電所もない時代です。

南海トラフを震源とした地震発生サイクル

政府の地震調査委員会は、平均発生間隔を88.2年と仮定しています。

| 発生年 | 地震(名称) | 発生間隔 |

| 1946年 | 昭和南海地震 M8.0 |

92年(※) |

| 1944年 | 東南海地震 M7.9 |

90年 |

| 1854年 | 安政地震 | 147年 |

| 1707年 | 宝永地震 | 209年 |

| 1498年 | 明応地震 | 137年 |

※昭和南海地震は、安政地震からの経過年数です。

M8級の地震発生した場合、1週間以内に同規模の地震が連続する確率は最大77%

2023年1月に報道された東北大学など研究チームによる発表によると、九州から駿河湾にかけての「南海トラフ」沿いでM8級巨大地震が発生した場合、1週間以内に同じ規模の地震が起こる確率は最大で77%ということです。(記事から引用)

| 最初の地震から | 6時間以内 | 1週間以内 | 3年以内 |

| 発生確率 | 1~53% | 2.1~77% | 4.3~99% |

被害想定

※データーは内閣府の資料から出典しています。

地震によって駿河湾から紀伊半島沖を中心に大津波が発生した場合、関東以西(30都府県)で、およそ33万人が死亡し建物の全壊や焼失は238万棟、避難者の数は地震発生から1週間で最大950万人と予測されてます。(冬季の深夜にマグニチュード9クラスが発生した場合の想定)

震度6以上または3m以上の津波が想定される市町村の人口は、約5900万人と想定されています。また経済被害・損失は国家予算(年間)を大きく上回る200兆円を超える規模、長期的には1000兆円を超える試算も出されています。

東日本大震災との比較

「南海トラフ巨大地震」は2022年1月の発表に基づくもの

| 南海トラフ 巨大地震 |

東日本大震災 | |

| 地震規模 | M8~9 | M9.0 |

| 被害総額 | 214兆円 | およそ16兆円 |

| 死者・行方不明 | 約23.1万人(※1) | 2万2312名 |

| 建物の全壊焼失 | 約204.4万棟 | 約13万棟(※2) |

| 被災人口 | 約5900万人 | 約750万人 |

| 避難者数 発生後1週間 |

約880万人 | 約47万人 (ピーク時) |

| 津波高(最大) | 30m超 | 最大40.1m |

※1.想定される死者数は最大で40万人とのデーターもあります

※2.半壊を含めると約40万戸。

政府の中央防災会議では、国難とも言える巨大災害と定義されています。

長期的被害額は1410兆円

「土木学会」は、地震と津波の発生から20年にわたる被害を累計した被害額の推計を発表。南海トラフ地震の被害額は1410兆円と見積もられています。これは2021年度の一般会計予算(約106兆6097億)のおよそ14倍近い規模です。

- 南海トラフ巨大地震は1410兆円(国家予算のおよそ14倍)

- 首都直下地震は778兆円

津波の高さと到達時間(推定)

内閣府の「専門家作業部会」の推定。各地域の沿岸部で、最大被害が予想される場所の到達時間。(もっとも早く到達する場所)

避難する高さの目安(建物)

- 10mは3階~4階

- 15mは5階くらい

- 20mは6~7階

- 25mは7~8階

- 35mは10階~11階

| 大分 | 最大 高さ |

15m | 宮崎 | 最大 高さ |

17m |

| 到達 時間 |

18分 | 到達 時間 |

16分 | ||

| 高知 | 最大 高さ |

34m | 徳島 | 最大 高さ |

24m |

| 到達 時間 |

3分 | 到達 時間 |

6分 | ||

| 大阪 | 最大 高さ |

5m | 和歌山 | 最大 高さ |

20m |

| 到達 時間 |

59分 | 到達 時間 |

2分 | ||

| 三重 | 最大 高さ |

27m | 愛知 | 最大 高さ |

22m |

| 到達 時間 |

4分 | 到達 時間 |

9分 | ||

| 神奈川 | 最大 高さ |

10m | 東京 | 最大 高さ |

3m |

| 到達 時間 |

26分 | 到達 時間 |

185分 |

「東日本大震災」での津波の最大遡上高(※)は43.3m(宮城県女川町沖の無人島)で、波高の最大は21.1m(福島県富岡町)、福島第一原発を襲った津波は14m~15mとされています。※津波が陸に駆け上がった際の最大到達高度

火力発電所の多くは沿岸部に!地震のリスク

大きな影響を受ける原子力発電所は、浜岡(静岡※全面停止中)、伊方(愛媛)です。また電力供給の約8割を占める火力(LNG、重油、石炭)においても発電所の多くは沿岸部にあります。(各電力会社とも対策を進めています)2011年の「東日本大震災」の直後では、東京電力管内で8箇所、東北電力管内では6箇所の火力発電所が停止しています。多くは2ヶ月以内に復旧しています。(もっとも遅かったのは仙台火力発電所で同年12月20日)

原子力発電所の安全性がクローズアップされていますが、現在電力供給の要である火力発電所が被災し電力不足が発生すれば、通信や交通など生活を支えるインフラ全体に深刻な影響が危惧されます。

地震の発生回数(年代別)

- 過去50年間の地震(震度5以上)の発生回数を年代ごとに掲載しています。

- データー出典は気象庁の地震データーベースから

震度5以上の発生回数

2020年以降は2022年12月31日までの発生回数です。(随時更新)

| 年代 | 震度 5弱 |

震度 5強 |

震度 6弱 |

震度 6強 |

震度 7 |

合計 |

| 2020年 以降 |

22 | 14 | 2 | 3 | 0 | 41 |

| 2010年 から 2019年 |

114 | 44 | 15 | 7 | 4 | 184 |

| 2000年 から 2009年 |

73 | 29 | 19 | 7 | 1 | 129 |

| 1990年 から 1999年 |

35 | 4 | 5 | 0 | 1 | 45 |

| 1980年 から 1989年 |

19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |

| 1970年 から 1979年 |

15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |

1970年以降の地震(震度6以上)

1970年~2020年で震度6以上の地震発生回数は61回です。特に2000年以降で目立ち始めています。※震度5と6は1996年から、2段階(弱・強)表示になっています。

2020年~現在[表示]

- 2024年(令和6年)4月17日:愛媛・高知で最大震度6弱。マグニチュードはM6.6。

- 2024年(令和6年)1月1日:能登半島沖で最大震度7。マグニチュードはM7.6。

- 2022年(令和4年)2月13日:福島県・宮城県で最大震度6強。マグニチュードはM7.3。

- 2021年(令和3年)2月13日:福島県沖地震。最大震度6強、マグニチュードはM7.3。

2010年~2019年[表示]

- 2019年(令和元年)6月18日:山形沖地震。最大震度6強。

- 2019年(平成31年)2月21日:胆振地方中東部を震源とした地震。最大震度6弱、マグニチュードはM5.8(推定)

- 2019年(平成31年)1月3日:熊本県熊本地方を震源とした地震。最大震度6弱、マグニチュードはM5.1(推定)

- 2018年(平成30年)9月6日:北海道胆振地方中東部を震源とした地震。最大震度7、マグニチュードは6.7(推定)

※北海道で震度7を観測したのは、観測史上初めてです。 - 2018年(平成30年)6月18日:大阪府北部でマグニチュード6.1、最大震度6弱(高槻市)の地震。震度6弱は1923年の観測開始から初めて。震源は「有馬-高槻断層帯」と「上町断層帯」や「生駒断層帯」の境目付近とみられています。

- 2016年(平成28年)12月28日: 茨城県北部で地震(茨城県高萩市で最大震度6弱)

- 2016年(平成28年)10月21日: 鳥取県中部で地震 (鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町で最大震度6弱)

- 2016年(平成28年)6月16日: 内浦湾で地震 (北海道函館市で最大震度6弱)

- 2016年(平成28年)4月14日:[熊本地震](熊本県益城町で最大震度7)

※熊本地震では、前震・本震・余震を含めて、震度6弱以上を7回記録。 - 2014年(平成26年)11月22日:長野県北部で地震[長野県神城断層地震](長野県長野市、小谷村、小川村で最大震度 6弱)

- 2011年(平成23年)4月13日:淡路島付近で地震(淡路市で最大震度6弱)

- 2011年(平成23年)3月12日:長野県北部で地震(長野県栄村で最大震度6強)同日に6弱が2回。2011年では「東日本大震災」の余震、誘発地震を含めて6回記録されています。

- 2011年(平成23年)3月11日:東北地方太平洋沖地震[東日本大震災](宮城県栗原市で最大震度 7)(茨城県鉾田市で最大震度6強)

2000年~2009年[表示]

- 2009年(平成21年)8月11日: 駿河湾で地震 (静岡県御前崎市・牧之原市・焼津市・伊豆市で最大震度6弱)

- 2008年(平成20年)7月24日: 岩手県沿岸北部で地震 (青森県八戸市・五戸町・階上町、岩手県九戸郡野田村で最大震度6弱)

- 2008年(平成20年)6月14日: 岩手・宮城内陸地震 (岩手県奥州市と宮城県栗原市で最大震度 6強)

- 2007年(平成19年)7月16日:新潟県中越沖地震 (新潟県長岡市・柏崎市・刈羽村、長野県飯綱町で最大震度 6強)※同日新潟県長岡市、出雲崎町で最大震度6弱を記録。

- 2007年(平成19年)3月25日:能登半島地震 (石川県穴水町・輪島市・七尾市で最大震度 6強)

- 2005年(平成17年)8月16日:宮城県沖で地震 (宮城県川崎町で最大震度6弱)

- 2005年(平成17年)3月20日:福岡県西方沖地震(福岡県福岡市・糸島市、佐賀県みやき町で最大震度 6弱)

- 2004年(平成16年)10月23日: 新潟県中越地震[新潟県中越地震]( 新潟県川口町で最大震度 7)

※10月までに震度6弱、強を合わせて4回記録。 - 2003年(平成15年)9月26日:十勝沖地震:(北海道新冠町・静内町・浦河町・鹿追町・幕別町・豊頃町・忠類村・釧路町・厚岸町で最大震度 6弱)

- 2003年(平成15年)7月26日: 宮城県中部(北部)で地震(宮城県東松島市・鳴瀬町で最大震度 6弱。同日に6強、6弱を記録)

- 2003年(平成15年)5月26日:宮城県沖で地震(三陸南地震、宮城県北部沖地震、東北地震)(岩手県・宮城県で最大震度 6弱)

- 2001年(平成13年)3月24日:芸予地震(広島県河内町・大崎上島町、熊野町で最大震度 6弱)

- 2000年(平成12年):10月6日 鳥取県西部地震(鳥取県境港市・日野町で最大震度 6強。※日野町で震度 7相当を観測)

- 2000年(平成12年)7月1日: 神津島近海(神津島で最大震度 6弱)

※周辺で8月までに6弱を4回記録

1970年~1999年[表示]

- 1998年(平成10年)9月3日: 岩手県内陸北部で地震(岩手県雫石町で最大震度6弱)

- 1997年(平成9年)5月13日: 鹿児島県北西部地震 (川内市で最大震度6弱)

前年(1996年)から震度5と6は2段階(弱・強)表示。 - 1995年(平成7年)1月17日 兵庫県南部地震[阪神・淡路大震災]

(淡路島北部で最大震度 7) - 1994年(平成6年)10月4日 北海道東方沖地震 (釧路市・厚岸町で最大震度6)

- 1994年(平成6年)12月28日:三陸はるか沖地震(青森県八戸市で最大震度6)

- 1984年(昭和59年)9月14日:長野県西部地震 (長野県王滝村で推定震度6)

- 1993年(平成5年)7月12日:北海道南西沖地震 [奥尻島地震](奥尻島で推定震度6)

- 1993年(平成5年)1月15日:釧路沖地震 (釧路市で最大震度6)

- 1982年(昭和57年)3月21日:浦河沖地震 (北海道浦河町で震度6)

- 1972年(昭和47年)12月4日:八丈島東方沖地震(24年ぶりに震度6以上を観測)

発生確率が高い巨大地震

『南海トラフ巨大地震』以外で、近い将来に発生が予想されている大規模地震。

茨城県沖のプレート地震

30年以内に発生が予想される大規模地震では、もっとも確率が高い地震です。

- 今後30年の確率:90%程度以上

- 推定地震規模:マグニチュード6.7~7.2

茨城県沖で発生した1920年代、1943年、1960年代、1982年、2010年前後の地震が該当するとみられており、直近では『2008年茨城県沖地震』で、茨城県水戸市と栃木県茂木町で、「震度5弱」を記録しています。

三陸沖北部プレート地震

- 今後30年以内の発生確率:90%程度

- 推定地震規模:マグニチュード7.1~7.6

過去に発生した三陸沖北部のプレート間地震(1968年十勝沖地震)では、青森を中心に北海道南部・東北地方に被害が発生しています。

北海道沖の千島海溝沿いの根室沖地震

- 今後30年以内の発生確率:80%程度

※40年では90%程度、50年では90%程度以上 - 推定地震規模:マグニチュード7.8~8.5

北海道の千島海溝沿いの色丹島沖及び択捉島沖地震

- 今後30年以内の発生確率:90%程度

- 推定地震規模:マグニチュード7.5

震度6弱の揺れと被害

マグニチュード(M)は地震のエネルギーを表す数値で、M8以上で巨大地震、M9以上(東日本大震災が該当)が超巨大地震とされています。

(M9~超巨大地震 > M8~巨大地震 > M7~大地震)

震度(1~7)は揺れの強さで計測震度計の数値です。マグニチュードが大きくなれば、揺れの大きい地域も広くなりますが、地盤の固さなどによって揺れの大きな場所、小さい場所が変わってきます。(東日本大震災はM9で最大震度は7でした)

※2016年の熊本地震では、M7.3の規模でしたが震度7が2回記録されています。

※震度5と6は1996年から、2段階(弱・強)表示になっています。

震度6弱の揺れと被害

気象庁が定める震度は、震度0~震度7(うち5と6は強弱の2段階)の10段階あり、「震度6弱」は人や家屋の被害が大きくなる目安です。

出典:気象庁

状況や被害(気象庁の想定)

- 立っていることが困難になる。

- 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。

- ドアが開かなくなることがある。

- 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。

- 耐震性の低い木造家屋は、瓦が落下したり建物が傾くことがある。

※補強されていないブロック塀などは、「震度5強」から崩れることがあります。

津波の多くは震源が海底である場合に発生し、陸地での震度とは別に地震が発するエネルギー(マグニチュード)、海底の断層やプレートのズレや大きさが要因になります。沿岸部や河川に近い場所で、揺れを感じた場合は、まずは高台に避難し気象庁の発表する津波情報の確認が必要です。

#地震発生回数 #地震 #地震発生確率

![東北[北部]の地震発生確率(地図)](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2021/03/02-2.jpg)

![東北[南部]の地震発生確率(地図)](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2021/03/03-2.jpg)