悲しい事故を防ぐために!

「水難事故統計=2023年」によると、子ども(中学生以下)の水難者数は177人で死者・行方不明は27人(このうち7月と8月は16人で前年より8人多い)。夏休みの期間は子どもの事故に十分な注意が必要です。

[目次]

- 小中学生の事故状況

事故の約6割は川、水難者の約半数は水遊び中に発生 - 子どもの事故を防ぐために

(サンダル事故にご注意) - 家族やグループでの行動

- 子どもの水難事故(事例)

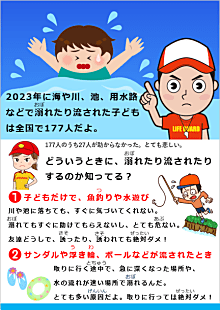

- 安全対策・子ども向けチラシ

このページに掲載している統計数値は、警察庁の「水難事故統計」から出典(利用規約に準拠)した情報です。(グラフ・表は当サイトで作成。二次情報としてご承諾の上であれば、再利用いただいてもOKです)

小中学生の事故状況

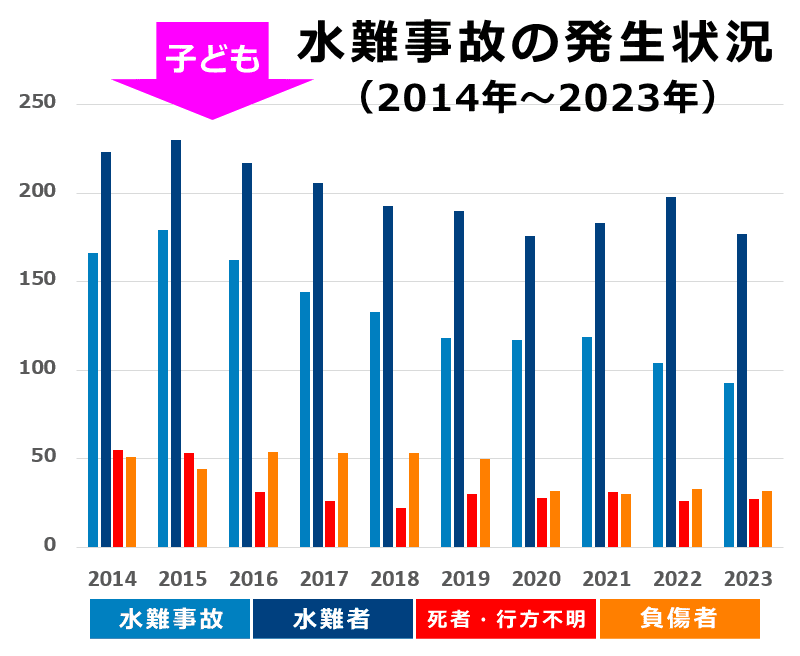

(1)年間の事故状況(過去10年)

子どもの事故は1度に複数人が溺れることが多い。事故1件あたりの水難者数は10年間の平均で1.49人(全年齢は1.17人)です。警察庁の統計(発生件数)は子どもだけの事故で、水難者数は大人と一緒の場合を含むため、発生件数に対する水難者数は大きくなります。

しかし、これを考慮しても昨年(2023年)の水難者比率は1.90で、10年間で前年と並んで高くなっています。さまざまな要因が絡むと思いますが、子どもだけで水遊びをさせない、友達を誘わない、誘われても絶対について行かないなどの指導が大切かと思います。

(2)7月と8月の事故状況(過去5年)

(3)子どもの事故の発生場所(2023年)

| 場所 | 比率 |

| 海 | 25.9% |

| 河川 | 59.3% |

| 湖沼池 | 7.4% |

| 用水路 | 0.0% |

| プール | 7.4% |

| その他 | 0.0% |

▲水難事故の約6割は河川で発生しており、毎年同じ傾向です。

死亡事故の約半数は、子どもだけでの水遊び中に発生。またサンダルなどの持ち物が流され、取りに行く途中に深みにはまり溺れる事故も目立ちます。

保護者など大人の監視がない状況では、溺れたり流されたりした場合に発見や救助が遅れ、重大事故につながります。特に川では雷雨などで急な増水や流れが速くなることもあり、十分な指導が必要です。(中州に取り残される事故も少なくありません)

子どもの事故を防ぐために

(1)子どもだけで水遊びをさせない

- 子どもの行動範囲にある川や池・沼などの危険個所を把握。特に「ため池」は農林振興局のデーターによると全国に17万箇所近くあります。(Googleマップなどで、行動範囲にあるため池を確認しましょう)

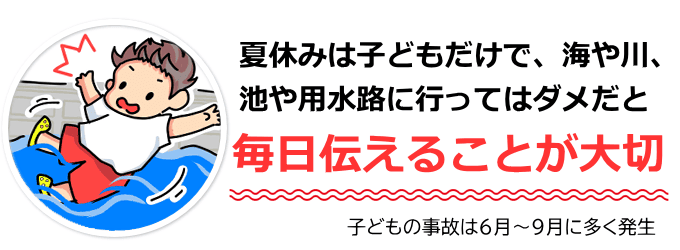

- 子どもだけで水遊びや魚釣りなどに行かないように指導。(友達を誘わない、誘われても行かない)毎日のように、繰り返し指導・確認することが大切です。

(2)泳ぎが上手な子ほどリスクが大きい

成長過程の子どもは鼻と耳とをつなぐ耳管が短いため、プールで泳いでる時などで息継ぎに失敗し水を飲んだり、海では波をかぶったり、川では水流によって耳の奥まで水が入ってしまうと、中耳内の圧力が高くなり内出血を起こすことがあります。この状態が続くと三半規管の麻痺が発症し、めまいや最悪の場合は意識を失い溺死につながります。

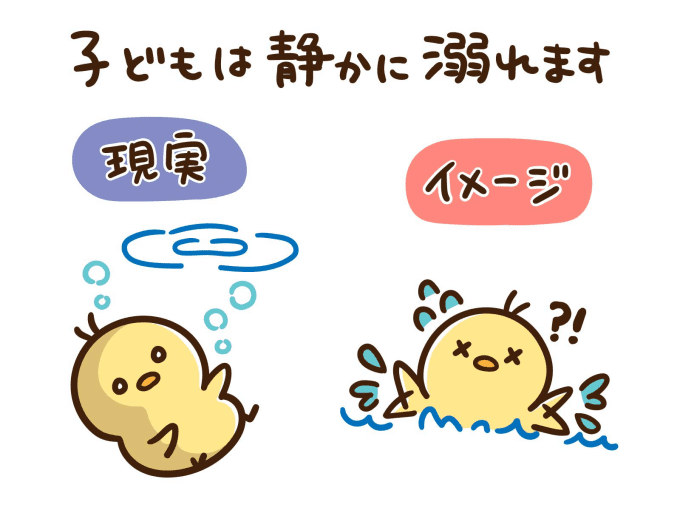

子どもは何らかのアクシデントが発生しても、自分で対処することが難しく、体重も軽く体脂肪も少ないため、転倒した場合などは水深が膝下程度の場所であっても溺れることがあります。「子どもは静かに溺れる」と言われる理由のひとつかも知れません。常に子どもから目を離さないことが大事です。

連続して遊ばせることは避け、時々子どもの状態を確認することが必要。耳に水が入った状態やツーンとしている場合は、遊泳させないことです。また水に長時間つかり体温が下がると、血管が収縮し酸素の供給量が不足することで、血液が黒っぽい色になるそうです。むかしからプールの授業では子どもの唇が紫色になった場合は、遊泳を中止させる指導がされています。

さらに近年ではプールなどでの水遊び中であっても、熱中症のリスクが高まっています。小さな子どもは自分から体調不良をうまく伝えることが難しいケースもあるようです。ちょっとした変化に気づくようにしたいですね。

溺れて心肺停止になると5分経過で救命率は20%以下に。しかし事故直後の救命処置によっては約2倍に改善。溺水者の救命率について、医師から寄稿いただきました>>

(3)事故の怖さを伝える工夫

子どもに限ったことではありませんが、「危ないから・・」「危険だから・・」は、年齢や経験値によって想像する範囲に違いがあります。

事故の怖さを教える場合には、「去年は海や川などで177人の子が溺れ、27人の子が亡くなってるよ。」など、具体的な数字を使った方が良さそうです。子どもや若者は怖さを経験したことも、見聞きしたことも少なく、危険を予測することも未熟です。

自分の行為が命を落とす危険につながることを因果関係で認識するようになるのは、4年生くらいからと言われています。低学年では怖いという感覚はあっても、好奇心や友達に呼ばれた、持ち物を落としたり流されたなどの状況に、大きく影響されます。

中学生になると危険を予測した行動ができるようになります。しかし好奇心や冒険心が強く、状況判断を誤ることが少なくありません。

高校生以上では行動に伴う危険を認識しながらも、体力の過信などから無謀な行動による事故が目立つようになります。

水難事故に限ったことではありませんが、危険であることを理解し記憶に定着、そして自分の意思で行動を抑止できるようになるまでは、相応の期間が必要で年齢や個人差にも影響されます。早い時期から指導を繰り返すことが必要です。

(4)川や池で子どもだけで遊んでいたら

夏休み期間は子どもだけで遊ぶ機会も増えます。川や池などで子どもだけで遊んでるのを見かけ危険が予想される場合は、直接の注意は困難であっても該当地域を管轄する警察署に連絡し巡回を依頼、状況によっては110番通報などで事故防止につながると思います。判断に迷った場合は警察相談窓口(#9110)に電話することで適切に判断してくれそうです。

(5)サンダルバイバイの歌

▲上記は子どもの水難事故防止活動をされている「NPO法人 AQUAkids safety project」(外部リンク)

(6)川での事故を防ぐ(子ども向け)

1分~2分の短いWEBストーリーです。

- 川遊びが危険なことを分かりやすくまとめています。(小学4年生以降が対象)

- 下記のリンク先で表示します。(パソコンでの閲覧もできます)

スマホに送る(QRコード)

家族や友達、グループでの行動

家族やグループなど多人数のレジャーでは、子どもたちの行動を常に監視することが大切。河川敷でのBBQなどでチョット目を離した間に、川に入り流される事故も発生しています。

川での事故を防ぐ

- レジャーの前日までに川の危険性を教える。(危ない理由もわかりやすく伝える)

- 目的地に到着するまでに、子どもだけで川に入らないように指導。

- 大人の監視のもとで海や川に入るときは、ライフジャケットを必ず着用。

- 河川敷でのキャンプやBBQ時に一人で川に入り溺れるケースが目立ちます。絶対に目を離さないこと。

- 事故に水深は関係ありません。体重も軽く体脂肪も少ない子どもは、大人のひざ下程度の水深でも溺れることがあります。(川では浅くても転倒すれば体全体に水流を受けます)

- 溺れた場合に音や声で気づくとは限らない。多くの場合は水を飲んでしまい呼吸困難になるなど、溺れた場合に助けを求めることは困難です。

- サンダルや浮き輪などの遊具が流されても取りに行かないように言い聞かせる。遊具などが流されると、怒られたり遊べなくなると思い込み無理な行動につながります。また兄弟や友達の持ち物が流された場合に、代りに取りに行って溺れるケースもあります。

- サンダルや浮き輪などは、あらかじめ予備を準備する。もし流されても替わりがあることを見せておくと効果的です。

- 川は気象状況によって水量や流れが大きく変わります。お出かけ前に目的地付近の天候を確認する。現地に到着ししたら状況の確認と危険予測が大切です。

- 川では河川敷や水辺にいるマムシ、スズメバチなどの危険生物にも注意が必要です。スズメバチは橋の下に巣をつくることもあります。またハチの種類に関わらず、飲みかけの缶ジュースなどに入り込むこともあります。猛暑の夏から秋は特に注意が必要です。>>

川での事故原因と対策は、下記ページにも掲載しています。

海での事故を防ぐ

- 海水浴場として営業していない海、また営業前や期間終了後の海水浴場では泳がない。

- 毎年お盆過ぎごろから「土用波」と呼ばれる急な高波が目立つようになります。また場所によっては、カツオノエボシなど有毒クラゲの発生が増えてきます。

- 毎年「離岸流」に流される事故も目立ちます。遊泳禁止の場所には立ち入らないことが大切です。(離岸流による事故防止はこちらから)

7月と8月の水難事故防止(簡易チラシ)

各チラシはPDFで表示・印刷できます。低画質なため印刷される場合はA4(タテ)をおすすめします。(子ども向けは小学4年生以上が対象)

子ども・若者の水難事故

2016年以降の6月~9月に全国で発生した事故を年齢層で分類し、記録しています。

#水難事故