2025年7月と8月に川の事故で亡くなった方は94人(警察庁の統計)です。

目次

- 川で溺れる7つの理由

- レジャーで注意すべきこと

- 事故は瞬間的に発生!

- 全国の川での事故(事例)

- 事故防止チラシ

7/19に増水事故防止を追加

このページに掲載している数値は、警察庁の「水難事故統計」から出典(利用規約に準拠)した情報です。グラフ・表は当サイトで作成。二次情報であることをご承諾の上であれば、再利用はご自由に。転載される場合は、警察庁の統計資料をリンク(上記)されることをおすすめします。

隠れた危険に気づき

溺れる行為はしない!

毎年6月~9月は特に事故が目立ちます。溺れたり流されないために危険やリスクを知り、悲しい事故をゼロに!

川で溺れる7つの理由

人は浮きにくい

人は浮きにくい

川の水の比重は真水に近く、流れや渦によって空気を多く含んでいる場合が多いため、浮きにくくなります。また水温が低い場合は、体の自由な動きが難しくなります。

流れによる水圧で泳ぎにくい

流れによる水圧で泳ぎにくい

流れが速いと水圧(動水圧)により、自由な動きが困難になります。

川底の状態も複雑

川底の状態も複雑

上流域の川底には大きな石なども多く、手足を挟まれることもあります。また泥やコケ、ゴミなどの堆積物によって、ケガをしたり足をすくわれることも少なくありません。大きな岩場が多い場所は、流れが速くなり川底などがえぐられ急に深くなる場所があります。大雨のあとは特に注意が必要。

▲川の水深は見かけで判断しにくく、急に深くなる場所がある。

▲川底に岩が目立つ場所もあり、足を挟まれ動けなくなることも。

水深が深くなる場所

- 堰堤(えんてい)や橋の土台となる橋脚(きょうきゃく)の周囲

- カーブしている川の内側

- 支流などとの合流地点

- 川岸が砂地の場合は不安定で足を踏み入れた場合に崩れやすく、浅い場所から深い場所に流されることがある。

川の水深はどれくらい?[表示]

川の水量は一定でなく季節や天候、場所により水深が大きく異なり平均水深のようなデータはありません。特に水深が深くなる場所としては、川の蛇行や橋などの構造物によって出来る「淵=ふち」と呼ばれる場所があります。レジャー人口の多い「長良川=岐阜・三重」や清流で知られる「四万十川=高知」などでは、水深が10メートルを超える淵もあるそうです。荒天時以外の「淵」は比較的流れが緩やかで、穏やかに見えることもあります。しかし流量は多く水面下に大きな岩があると不規則な渦が発生することもあり、巻き込まれた場合は危険が大きくなります。

急な増水や流れの変化

急な増水や流れの変化

気候変動により事故リスクが大きくなりそうです。

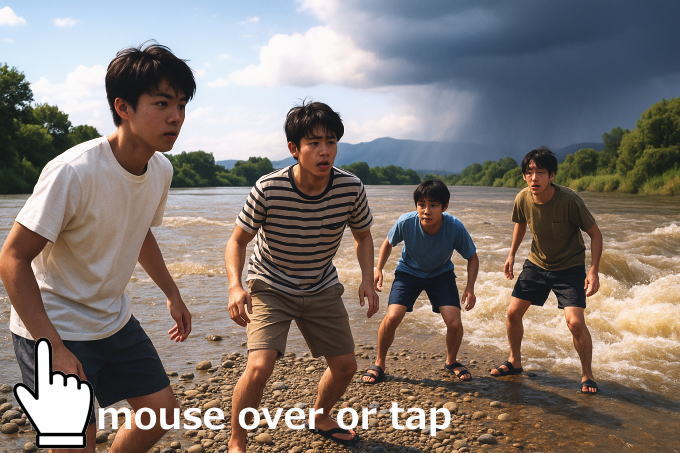

▲このような状況にならないために。生成AIによるイメージです。

川は1日の中でも天候によって、流れや水量が短時間で変化します。上流で降った大雨で急に増水、場所によってはダムの放水もあります。河川敷や中洲でのバーベキュー、キャンプなどは、増水に気づかず重大事故につながる危険があります。

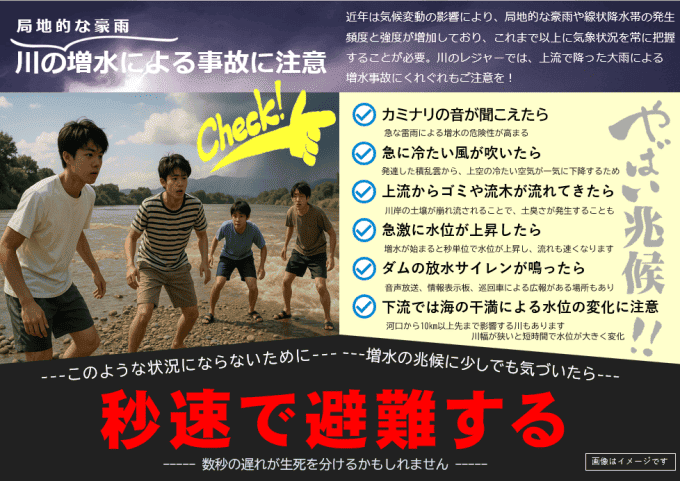

下記の状況が発生したら、ただちに安全な場所に避難する。近年は気候変動の影響で、局地的な豪雨、線状降水帯の発生頻度・強度が増加しており、これまで以上にレジャー中の気象状況を常に把握する必要があります。 山間部などではスマホでの情報収集が困難な場合もあり、ラジオの携帯が必要です。(電波状況が悪い場所は気圧計も目安になります。付近で豪雨の直前には。分単位の短い時間で数hPa程度下がることもある)

- カミナリの音が聞こえたら(急な雷雨による増水の危険性が高まる)

- 急に冷たい風が吹く(発達した積乱雲から、上空の冷たい空気が一気に下降するため)ゲリラ豪雨になることもあります。また朝から晴れて午前中の気温上昇が大きい場合は、昼過ぎから積乱雲が発達しやすくなります。

- 上流からゴミや流木が流れてきた場合。

- 急激な水位の上昇、川の流れが速くなる、にごりが強くなる( 明らかな増水の兆候)

- 川によってはゴーという低い音が聞こえたり、川岸の土壌が崩れ流されることによる土臭さ、カビ臭さが発生することもあります。

- ダムの放水サイレンが鳴ったら

- 下流から中流域では潮の満ち引きにも注意。影響範囲は河川により異なりますが、干満差が大きい海(※)に流れる川では、河口から10kmを超えて影響することもあります。川幅が狭い場所は短時間で水位が変化します。

※瀬戸内海は干満差が大きい場所もあり、この地域に流れる川は特に注意が必要です。(地域ごとの潮位や時間は気象庁のページで確認できます)

下記に急激な増水で16人が流された「都賀川の事故」について、神戸市が公開している情報(映像を含む)、および避難の妨げになる「正常性バイアス」のリスクについて、「日本赤十字社」の啓発アニメを掲載。ちょっと怖い内容かもしれませんが、事故や災害時に役立ちます。下記をクリックまたはタップで表示します。

川の増水による重大事故の例[表示する]

2008年7月28日に神戸市(出典)の「都賀川=とががわ」で、突発的に局所的な集中豪雨が発生し16人が流される事故(子ども3人を含む5人が死亡)が発生しています。14時36分頃に雨が降り始め、4分後に激しい雨になり、15時頃には水位が1.3メートル上昇。モニタリングカメラの映像では、わずか2分で水位が1メートル上昇(※)したということです。当日14時頃までは晴天で、川遊びや川辺の散歩を楽しむ人が大勢いたということです。※約50秒で大人の膝上の水位。激しい流れの場合、子どもは足首程度の深さで転倒、大人であっても膝下の水深で流されます。

神戸市が公開している啓発映像(増水の状況は1分ごろから)

遊具など持ち物があっても放置して高い場所に逃げる。数秒の遅れが生死を分けるかもしれません。

事故や災害が発生したとき周囲に多くの人がいる場合、避難の妨げになる「正常性バイアス」または「同調性バイアス」があります。”まわりの人が避難していないので、大丈夫だと思った”などです。この心理状態と解消方法については「日本赤十字社」が啓発アニメ(3分50秒)で分かりやすく解説しています。

「正常性・同調性バイアス」は日常生活において、不安や心配からストレスを軽減する役割がありますが、災害など緊急避難時においては、判断を誤り間違った選択につながります。

このページの後半に「川の増水による事故防止」チラシを掲載してます。

流れが速く渦などが発生する

流れが速く渦などが発生する

- 橋脚の周辺(橋などの下)

- 川岸や堤防にあるコンクリートブロック、消波ブロックの周囲。

- 取水口(田畑に水を取り入れる場所)

- 堰堤(えんてい)=流れを緩やかにしたり、砂防目的の小さな堤防の周囲。

上記以外でも急に深くなる場所、川底の石や障害物など、見かけで危険性の判断が難しいため事故が起きやすい。

▲不規則に発生した渦(実際の写真)。このような流れに巻き込まれると、ライフジャケットを着用していても溺れる危険性が大きくなります。{川底の地形や岩などによって空気を多く含んだ水が泡立つ状態。ライフジャケットを着ていても十分な浮力を得られない}

事故に気づきにくい

事故に気づきにくい

溺れていることを、助けを呼ぶ声や手足をバタつかせる動きや音で気づくとは限りません。水を飲んだ時などは声を出すことが出来ず、事故に気づくことが遅れる場合も少なくありません。特に子どもからは絶対に目を離さないこと。

また海水浴場と違いライフセーバーによる監視を行っている場所は、ほとんどありません。

救助が難しい

救助が難しい

流された場合は見失ってしまうことも多いため救助が困難です。また捜索するためには、ボートや救命用具が必要です。(川では付近に準備されていることは少ない。)

海水浴場などであれば、監視員等がいる場合も多いため事故時の対応も行いやすい。川では多くの条件で海より救助が困難です。また山間部であれば病院への搬送に時間がかかる場合もあります。

子どもだけで遊泳は大変危険です。(写真はイメージ画像)

レジャーで注意すべきこと

川は急に深くなる場所、流れが速くなる場所など表情はさまざま。1日のうちでも天候により急変することが少なくありません。

- 川岸から対岸まで泳いで渡る途中で流され、溺れてしまう事故。特に若い人の事故が目立ちます。体力を過信せずに、気づかない危険が潜んでいることを忘れないようにしましょう。

- 大雨などによる増水。「前日までの雨で普段より水位が高く・・」といった報道が多くみられます。レジャー当日だけでなく、お出かけ前までの気象状況にも注意する必要があります。(魚釣りでの事故原因に多くみられます)

- 浮き輪などの遊具、サンダルなどが流され取りに行く途中で溺れる事故。子どもに多い事故です。(遊具などが流されても取りに行かないように指導。年少の子どもは自分の持ち物に執着する傾向があります。「流されてもまた買ってあげる」よりも、事前に予備を購入して見せておくほうが効果的です)

- 川底の岩などに足を挟まれることで溺れる事故。(子どもに多い)

- 河川敷でのバーベキューなどで、お酒を飲んだあとに川に入って溺れる事故。

- 水上バイクの事故では、バナナボートなどを引っ張っている時の事故が目立ちます。

- 子どもの事故では、キャンプやバーベキューなどで訪れた際、大人が気づかないうちに川に入って流される事故も目立ちます。特に多人数の参加では、監視の目が届きにくいため、事前に子どもの命を守るために厳しい指導が必要です。できれば拡声器や救助用の浮き輪なども準備するようにしましょう。

仲間とのレジャーでは、油断が生まれる

川の事故に限らないですが、仲間や友達と一緒の場合(特に若者や子ども)は、同時に2人以上が溺れる事故が目立つようです。海では遊泳禁止の場所で泳ぐ、川では橋の上からの飛び込みなど、危ないと感じても同調行動(他人の行動や意見に合わせて自分の考えを変えること)、冒険心や虚栄心などが重なり、危険に対する心理的な抵抗が失われるのかもしれません。

1人でも100人一緒でも水難リスクは同じです。自然に対して少しでも油断すれば、命を失うことにつながります。

事故は瞬間的に発生

川は短時間のうちに水量や流れが変わることも少なくありません。一部では「溺れたら、溺れそうになったら、浮いて待て」などといわれているようですが、流れがない場所、または穏やかでライフジャケットを着用している場合などに限られます。

水遊び中や遊泳中に水を飲んでしまったり、鼻から吸い込んでしまうだけでも呼吸困難になります。(学校のプール等で経験した人も少なくないと思います)上流からの冷たい水、突然に深みにはまったり、恐怖を感じるほどの速い流れや渦に遭遇した場合などは、パニック状態になり冷静な行動は困難です。

突然に溺れます!

「今から溺れますから、浮いて待ちましょう・・」はありません。事故は突然に予期できなかった状況で起きます。

(1)そもそも溺れるとは・・

自分の意思で体を動かせなくなる

- 水を飲んだりして呼吸困難になる(個人差はあるものの5分を超えると臓器や脳が深刻なダメージを受け、10分程度で心肺停止になり、その後5分経過で救命率は20%以下)

- 子どもの場合は鼻と耳とをつなぐ耳管が短いため、強い水流によって耳の奥まで水が入ってしまうと、中耳内の圧力が高くなり内出血を起こし三半規管の麻痺が発症。めまいや最悪の場合は意識を失い溺死につながります。また子どもに限らず、ライフジャケット着用で呼吸を確保でき、浮くことが出来たとしても耳に水が入ると平衡感覚が失われ、姿勢維持は困難になります。また波や水流によって周囲の音や声が聞こえないこともあります。

- 深みにはまったり、手足を岩などに挟まれ身動きがとれない。

- 冷たい水で運動機能が失われる。

- 自分の泳力を超えた流れや渦に巻き込まれる。

「河川財団」の調査によると、川での事故では、水難者の約78%が死亡・行方不明ということです。川で溺れた場合は命を失うリスクが大きいと言えます。溺れたらどうする?よりも、溺れるかも知れない!を想像し、危険な行為、場所や状況などの情報を共有して溺れないようにすることが大切です。

(2)報道等で聞く「心肺停止」

溺れて心肺停止になると5分経過で救命率は20%以下に。予後などを含め医師から寄稿いただきました>>

ライフジャケットは必須!

川遊び、渓流釣りなどのレジャーでは、命を守るシートベルトと同じくらい「ライフジャケット」は重要です。ライフジャケットの着用で溺れることを防ぎ、もしもの時は救助されるまでの時間を作ることができます。水深に関係なく着用することが必要です。

小さな子どもでは大人のひざ下(数十センチ)ほどの水深でも、死亡事故が起きています。体重が軽く体脂肪も少ない子どもは、大人が考えるより水流の変化、川底の障害物に影響を受けやすくなります。(未就学児は親と一緒であっても水に入らないことが一番です)

- 浅瀬で遊ぶ

- 川底の石などで転ぶ・コケや泥、砂で滑る(横になった状態)

- からだ全体に水流を受け流される

- 流された子どもを追いかけることは困難

(1)大人は子どもより下流側

ライフジャケットはもしもの時に救出されやすくなりますが、反対に流れや強い風の影響を受けやすくなります。子どもと遊ぶ場合は、大人は常に子どもより下流側で、かつ常に手の届く範囲にいることがポイントです。

(2)ライフジャケット着用で流されたら

- 姿勢は仰向けで足は下流方向に向け、つま先は上に向ける。

- 川底に足がつきそうでも立とうとしてはダメ。岩などに足がひっかかる危険があります。

(3)子どもからは絶対に目を離さない!

もしもの時にスグに救助できる場所から見守りましょう。スマホに夢中になったり、河原でお酒を飲んでるようではダメです。また川底に足をとられ、水を飲んでしまった場合は声を出して助けを呼ぶことは困難です。「子どもの事故は静かに溺れる」ともいわれます。

「ちょっと目を離した間に・・」といった後悔にならないように。

川での事故事例

事故の多い全国のおもな河川

レジャー人口が多い河川では事故も目立ちます。

地域別の河川(上記を含む)

夏の事故状況と対策

今年は6月から子どもの事故が目立つようです。海を含めて7月と8月の事故状況と対策をまとめています。

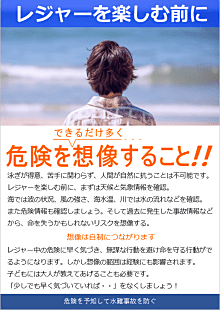

水難事故防止チラシ

各チラシはPDFで表示(画像をクリック)。印刷される場合は①~③はA4(タテ)、④はA4(ヨコ)をおすすめします。{子ども向けは小学4年生以上が対象}

④で使用している画像はAIで生成したもので、事故防止の啓発としてご利用できます。(下記にjpg形式で同梱)

#水難事故

![事件・事故・災害アーカイブJP[公式]](https://www.teguchi.info/wp-content/uploads/2026/01/logo-06.png)