死亡事故でもっとも多いのは、平地での雷の直撃、次に木の下での雨宿りです。

全国での落雷観測数は、年間で100万回を超えます。

落雷事故の死傷者は年間20人前後

[目次]

- 屋外でのカミナリ

公園などでは高い木から離れる - 屋内での対策

家の中では雷サージに注意 - カミナリの前兆・距離

雷雲の下では距離に関係なく危険> - 応急処置

- 過去の落雷事故(事例)

晴れ間が見えている状況で死亡事故も発生

屋外でのカミナリ

1.危ない場所と避難場所

- 建物の軒先は危険です。建物に落雷した場合、外壁などを伝わり感電する場合があります。建物の奥に避難します。

- 自動車の中は安全です。ただし窓を締め切り、ボディなどの金属面には触れないこと。

- 公園などでは高い木から離れる。

- 東屋(あずまや)も危険と指摘されています。

- トイレなど頑丈な建物に避難すること。

高い木から離れる!東屋(あずまや)も危険です。

2.近くに避難できる場所がない

スポーツ・登山・釣りなど

- 持ち物はすべて地面に降ろします。傘などはさしてはダメです。

- 姿勢を低くします。しゃがみ込んで靴のかかとを接触させ、つま先で立ちで姿勢を保ちます。(カミナリ座り)

- 地面に手を着けてはダメです。また寝そべるなど姿勢は禁物です。

- ゴム製品(靴など)では、雷の高電圧による感電を防ぐことはできません。

- 避雷針の過信は禁物です。落雷を防ぐ範囲は狭く、学校のグランドなどでの事故も発生しています。

避雷針までの高さの約半分が保護範囲。また避雷針近くでの事故も発生しています。

海水浴・川遊び・潮干狩り

- 雷は海にも落ちます。雷鳴が少しでも聞こえたら、ただちに避難。ゴロゴロが聞こえる場合は、すでに半径10キロ以内です。

- 早く海から上がり屋根のある場所、車の中などに避難します。(砂浜は危険です)

- 逃げ場がない場合は、すぐに靴を履いて、できるだけ体勢を低くします。

カミナリが海に落ちた場合、雷の電流はすぐに拡散するため威力は激減します。ただし近くに落ちた場合は、感電することで気を失い溺れる危険性があります。ダイビング中で海に潜っている場合は、水中まで高い電圧が届くことは少なく、危険性はほとんどありません。

3.自転車やバイクを運転中

- すぐに降りて、建物など安全な場所に避難します。

- 自転車などを運転中に、落雷事故に遭うケースも少なくありません。

4.雷は高い場所に落ちる

カミナリは持ち物の材質に関係なく、高い場所に落ちます。このため自分の背丈より高くなるものは持たないことが重要です。

- 傘

- ゴルフクラブ

- 野球のバッド

- 釣竿

家の中での対策

- 入浴やシャワーは避けましょう。戸建て住宅では、雷の電流が水道管を伝わる場合があります。(高層マンションは避雷針の設置が多い)

- 建物の奥で待機する。窓際、ベランダなどは避けましょう。

- 犬や猫は驚いて予想外の行動をとる場合があります。鳥かごなどは窓際から離しましょう。

雷サージはカミナリの影響による突発的な異常電圧や過電流です。オフィス機器や家電製品に影響を与え、故障の原因になることがあります。またパソコンなどは急な停電でHDDなどを壊すリスクが高くなります。

- パソコン、家電製品などの電子機器は故障を防ぐため、電源をコンセントから抜く。ルーターなども電源から外したほうが安全です。

- スマホの充電も同様にUSB等からの接続を外す。

カミナリの前兆と距離

積乱雲に注意

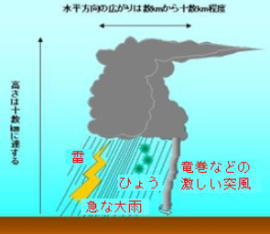

朝から気温が高く晴れた日は、午後に地表温度が高くなるため、強い上昇気流が発生しやすくなります。急な積乱雲の発達がみられた場合は、激しい雷雨や突風、ひょうなどに注意が必要です。

積乱雲は、「大気の状態が不安定」な気象条件で発生しやすくなります。

大気の状態が不安定」とは、上空に冷たい空気があり、地上には温められた空気の層がある状態です。温かい空気は上へと昇り、冷たい空気は下へと降りようとするため対流が起きやすくなります。地上付近の空気が湿っているときは、さらに大気の状態が不安定となり、積乱雲が発達しやすくなります。※気象庁のページから

- ラジオに「ガリガリ」という雑音が入ると約50km(避難の準備が必要です。)

- ゴロゴロと雷の音が聞こえたら半径約10km(危険な範囲です。)

- 稲光と雷鳴の間隔が3秒の場合、雷雲までの距離が約1km(非常に危険)

- 「髪の毛の根元が立ってくる」「肌の表面がチクチクする」などは、カミナリがかなり近づいている場合に発生します。(非常に危険)

落雷事故の応急処置

落雷を受けた人の体は電気を帯びていませんので、すぐに応急処置を行っても危険性はありません。

- 心拍も呼吸も確認できない場合は、ただちに心肺蘇生を行います。

- AEDがあれば使用します。

- すぐに救急隊を呼びます。

過去の落雷事故(事例)

- 2024年4月3日午後2時40分ごろ:宮崎市の「宮崎産業経営大学」でサッカーの試合中に落雷があり、高校生2人が心肺停止、他にも負傷者が複数発生したということです。

- 2021年7月11日:滋賀県守山市川田町の「川田大橋」の歩道で、男性(47)が倒れているのが見つかり亡くなったということです。状況などからジョギング中に雷に打たれたとみられています。

- 2019年5月4日:神奈川県の「鍋割山=なべわりやま」(丹沢山地)で、登山客の男性(45)が落雷で亡くなる事故が発生。(雨宿りしようと木の下に移動した後に、落雷にあったとのことです)

- 埼玉県川越市の「県立川越南高校」で落雷事故(2016年)

- 愛知県扶桑町の高校での落雷死亡事故(2014年)

雨が降っておらず、晴れ間が見えている天候であっても事故が発生しています。